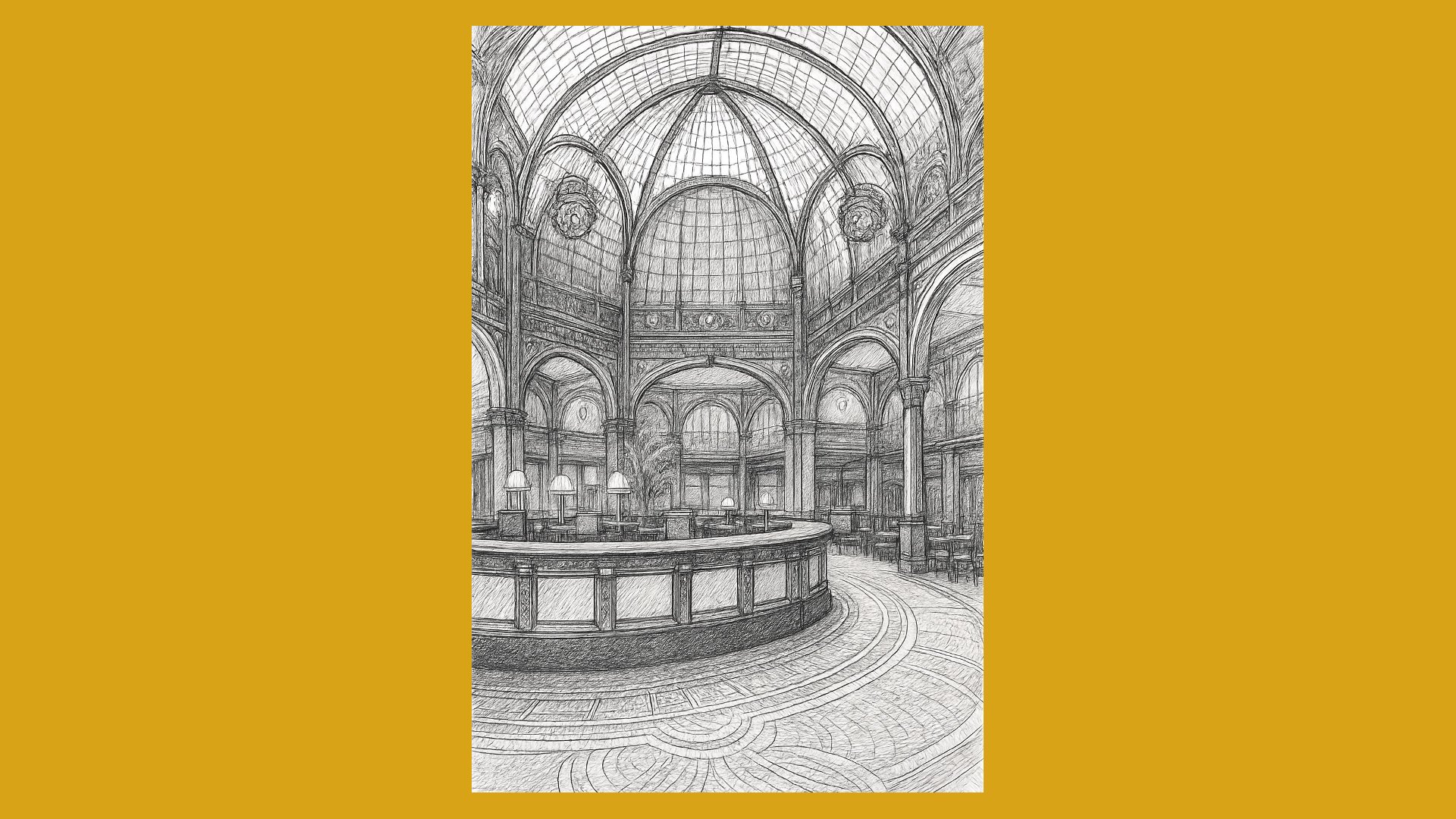

Nach dreijähriger Renovierung präsentiert sich das historische Glasdach der Société Générale am Boulevard Haussmann wieder in seiner ursprünglichen Pracht. Die spektakuläre Jugendstil-Kuppel aus dem Jahr 1912 zählt zu den größten Glasstrukturen von Paris.

Meisterwerk der Belle Époque wiedergeboren

Am Boulevard Haussmann 29 thront seit über einem Jahrhundert ein wahres architektonisches Juwel: der Hauptsitz der Société Générale. Das von Jacques Hermant entworfene Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert verkörpert die Eleganz der Belle Époque und beeindruckt besonders durch sein monumentales Glasdach, das Jacques Galland geschaffen hat. Dieses außergewöhnliche Kunstwerk steht nicht umsonst auf der Liste der historischen Monumente Frankreichs.

Nach einer aufwendigen Renovierung, die 2022 begann, erstrahlt die prächtige Kuppel seit 2024 wieder in ihrer ursprünglichen Schönheit. Das Projekt war sowohl technisch als auch logistisch eine Meisterleistung.

Präzisionsarbeit in schwindelnder Höhe

Die Dimensionen des Glasdachs sind beeindruckend: Mit einem Durchmesser von 18 Metern und einer Höhe von 27 Metern zählt es zu den größten Glasstrukturen der französischen Hauptstadt. Über dreieinhalb Jahre erstreckte sich das ambitionierte Renovierungsprojekt – zwei Jahre für die minutiöse Planung, anderthalb Jahre für die eigentliche Restaurierung.

Das Ausmaß der Arbeiten war gewaltig: Mehr als 1.350 Paneele und 1.250 Quadratmeter Glas mussten restauriert werden. Jedes einzelne Glasstück wurde behutsam demontiert, in spezialisierten Werkstätten aufgearbeitet und anschließend millimetergenau wieder eingesetzt. Um den Geschäftsbetrieb nicht zu beeinträchtigen, fanden die Arbeiten ausschließlich nachts statt – ein logistisches Kunststück, das höchste Präzision erforderte.

Zeitreise in die Gründerzeit

Die Geschichte des Gebäudes reicht zurück ins Jahr 1912, als es nach sechsjähriger Bauzeit unter der Leitung von Jacques Hermant eröffnet wurde. Die Architektur spiegelt den Zeitgeist der Belle Époque wider: Die Außenfassade schmücken allegorische Skulpturen und korinthische Details, während das Innere von einem imposanten zentralen Saal mit der charakteristischen Kuppel dominiert wird.

Besonders faszinierend ist die harmonische Verbindung von Glas und Metall, die das Design auszeichnet. Mosaikböden, kunstvolle Eisenarbeiten und elegante Monogramme unterstreichen die stilistische Raffinesse jener Epoche. Ein Kuriosum verbirgt sich im Keller: 399 Tresorräume werden von einer monumentalen, 18 Tonnen schweren Tür geschützt – ein Zeugnis der Sicherheitsanforderungen vergangener Zeiten.

Die Baustoffe, die die Ingenieure und Architekten des 19. Jahrhunderts mit Ausnahme des Eisenbetons und des Stahls verwendeten, sind solche, die die Industrie in größeren Mengen und auch billiger liefern kann, die aber längst bekannt und weitgehend verwendet worden waren. Sie sind also an sich nicht neu, aber ihre Verwendung kann es sein. Die Konstrukteure bedienten sich ihrer auf andere Weise für andere Bauten und wurden sich bewusst, dass nicht nur die »Form der Funktion folgen« müsse, sondern dass auch das Baumaterial neue Möglichkeiten bietet, andere Spannungen zu verwirklichen und zu einer anderen Verteilung der Massen und der Kräfte führe kann. Der Gegensatz besteht also nicht ausschließlich zwischen einer neuen Technik und derjenigen der Vergangenheit, sondern zwischen der letzteren und einem Arbeitsprozess, der gewisse Baustoffe anders bewertet, häufiger verwendet, wobei er sich auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse und andere ideologische Voraussetzungen stützt. Und weil diese Voraussetzungen neue Formen fordern, so kann dieser Arbeitsvorgang nicht unveränderlich, d.h. abstrakt sein, sondern muss sich dauernd wandeln (in: Die Struktur der modernen Welt. 1850 – 1900)

Lebendiges Erbe im modernen Paris

Obwohl die Geschäftsleitung der Société Générale längst nach La Défense umgezogen ist, bleibt der historische Hauptsitz ein lebendiges Symbol des Bankhauses. Das Gebäude dient weiterhin als zentrale Filiale und öffnet während der europäischen Kulturerbetage seine Türen für die Öffentlichkeit.

So verbindet sich Geschichte mit Gegenwart: Ein architektonisches Meisterwerk der Belle Époque, das durch moderne Restaurierungstechniken für kommende Generationen bewahrt wurde, ohne dabei seinen ursprünglichen Charme zu verlieren.

Ein weiteres, markantes Bankgebäude aus der Zeit des Jugendstils ist die ehemalige Zentrale der Postsparkasse in Wien, deren Architektur von Otto Wagner entworfen und realisiert wurde[1]Postsparkassengebäude in Wien: Schlüsselwerk der europäischen Moderne.

Jahrzehnte später wählte die ING für ihre neue Zentrale in Amsterdam eine eigene Lichtkonzeption bzw. eine Licht-Architektur[2]Licht-Architektur bei der ING Bank.

Quellen:

The Central Branch: a “banking palace” of the Belle Époque

Societe Generale values its architectural heritage full of history

Baustoffe wie Glas hatten einen erheblichen Einfluss auf die Architektur der Belle Époque und ermöglichten innovative Bauweisen, die den Geist des Fortschritts und der Ästhetik dieser Zeit widerspiegelten. Glas wurde, zusammen mit anderen neuen Materialien wie Stahl und Eisen, zu einem zentralen Element in der Architektur und eröffnete bisher ungeahnte gestalterische und funktionale Möglichkeiten.

Technologische Innovationen

- Die industrielle Revolution brachte Fortschritte in der Glasherstellung, wie die Entwicklung des Gussglases und des Flachglases, die größere, gleichmäßigere und stabilere Glasflächen ermöglichten.

- Eisen- und Stahlskelette, die Glasflächen tragen konnten, eröffneten neue architektonische Möglichkeiten.

Bauwerke mit großen Glasflächen

- Wintergärten und Gewächshäuser:

- Glas wurde in großem Umfang für Gewächshäuser verwendet, wie im berühmten Palmenhaus im Wiener Burggarten oder im Crystal Palace in London (1851, ein Vorläufer der Belle Époque).

- Bahnhöfe:

- Glas ermöglichte weitläufige, lichtdurchflutete Hallen, wie die Gare d’Orsay in Paris (heute ein Museum) oder die Bahnhöfe von Budapest und Antwerpen.

- Passagen und Galerien:

- Überdachte Einkaufsstraßen wie die Galeries Lafayette in Paris oder die Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand nutzten Glasdächer, um Tageslicht hereinzulassen und ein luxuriöses Ambiente zu schaffen.

Ästhetische Auswirkungen

- Transparenz und Licht:

- Glas brachte Licht in Gebäude und symbolisierte Modernität und Fortschritt. Es schuf elegante, helle Innenräume, die mit natürlichem Licht geflutet wurden.

- Jugendstil-Architektur:

- Der Jugendstil (Art Nouveau) nutzte Glas für kunstvolle Fenster, Türen und Fassaden. Buntglas wurde in Form von filigranen, geschwungenen Mustern eingesetzt, z. B. in den Werken von Hector Guimard (Pariser Metro-Eingänge) oder Victor Horta in Belgien.

- Ornamentale Gestaltung:

- Glas wurde oft in Kombination mit Eisen und Stahl verwendet, um dekorative Elemente zu schaffen, die sowohl funktional als auch kunstvoll gestaltet waren.

Modernität und Funktionalität

- Die Verwendung von Glas spiegelte den Zeitgeist wider: Offenheit, Transparenz und Fortschritt. Diese Eigenschaften passten zur optimistischen Haltung der Belle Époque.

- Glas ermöglichte eine funktionalere Architektur, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch war, z. B. in Form von großen Schaufenstern in Kaufhäusern und Passagen.

Beispiele berühmter Gebäude der Belle Époque mit Glas

- Grand Palais (Paris, 1900): Eine riesige Glas- und Stahlkonstruktion, die für die Weltausstellung 1900 gebaut wurde.

- Galeries Lafayette (Paris, 1893): Das berühmte Kaufhaus mit seiner ikonischen Glaskuppel.

- Hôtel Tassel (Brüssel, 1893): Ein Meisterwerk des Jugendstils von Victor Horta, das Glas in kunstvollen Fenstern und Oberlichtern nutzt.

- Palais des Machines (Paris, 1889): Ein Pavillon mit riesigen Glasflächen, der für die Weltausstellung 1889 errichtet wurde.

Fazit

Glas revolutionierte die Architektur der Belle Époque, indem es funktionale und ästhetische Innovationen ermöglichte. Lichtdurchflutete Räume, Transparenz und die Kombination mit Eisen und Stahl führten zu einer neuen, modernen Architektursprache. Die Nutzung von Glas war nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern auch ein Ausdruck des Optimismus und Fortschrittsglaubens, der diese Ära prägte.

References