Der Vorstoß des hessischen Finanzplatzkabinetts unter Boris Rhein zeigt, wie stark Frankfurt sich ins Rampenlicht stellen will. Doch die Annahme, dass Deutschland überhaupt ein kontinentales Finanzzentrum nach dem Modell Londons oder Luxemburgs benötigt, ist fragwürdig[1]Bankenstandort Frankfurt: „Eine historische Chance für den Finanzplatz“. Die deutsche Wirtschaft lebt von ihrer dezentralen Struktur und einem vergleichsweise begrenzten Finanzsektor – nicht von der Dominanz einer einzelnen Metropole.

Was das Finanzplatzkabinett vorschlägt

Das von Ministerpräsident Boris Rhein initiierte hessische Finanzplatzkabinett hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgestellt, um die Attraktivität Frankfurts zu steigern. Dazu gehören:

- Signalpolitik nach außen: Bündelung von Spitzenpolitik, Bankenaufsicht, Branchenvertretern, Deutsche Börse und internationalen Playern, um Frankfurt als Finanzdrehscheibe sichtbar zu machen.

- Technologieorientierung: Aufbau von Ökosystemen rund um Start-ups und Quantencomputing, um Frankfurt auch als Innovationsstandort zu profilieren.

- Talente gewinnen: Mehr englischsprachige Kommunikation im öffentlichen Raum, steuerliche Vereinfachungen für Fachkräfte und eine aktivere Willkommenskultur.

- Finanzbildung und Weiterbildung: Eine App für Schulen, Programme für Risikomanagement und Regulatorik – mit Blick auf einen langfristigen „Human Capital Advantage“.

Kurzum: Frankfurt soll nicht nur Bankenstandort bleiben, sondern sich breiter aufstellen und internationaler wirken.

Frankfurt als überschätzter Hoffnungsträger

Es war für viele eine Überraschung, dass am Finanzplatz Frankfurt trotz Brexit unterm Strich Arbeitsplätze verloren gingen[2]Finanzplatz Frankfurt verliert unterm Strich Arbeitsplätze – trotz Brexit. Warum das keine Überraschung ist[3]Finanzplatz Frankfurt als Profiteur des Brexit?[4]Sind die kontinentaleuropäischen Fintech-Standorte Profiteure des Brexit?. Die Entwicklung war jedoch seit Jahren absehbar. Schon 2016 wurden hier erhebliche Zweifel angemeldet, dass Frankfurt automatisch zu den Profiteuren des britischen EU-Austritts zählen würde. 2019 mussten selbst die optimistischen Prognosen deutlich zurückgenommen werden: Statt von 10.000 neuen Jobs war nur noch von 3.500 die Rede – und auch diese Zahl hat sich als zu hoch erwiesen.

Das damalige Fazit lautete bereits:

Den Schwund an Arbeitsplätzen in der Finanzbranche in Frankfurt wird der Brexit-Effekt aller Voraussicht nach nicht auffangen.

Ein nüchterner Blick in die Wirtschaftsgeschichte hätte genügt, um diese Entwicklung vorherzusehen. Routinetätigkeiten mögen zwar nach Frankfurt oder Paris verlagert werden, wie die Stadtforscherin Saskia Sassen betont hat. Doch gerade diese Tätigkeiten lassen sich besonders leicht automatisieren und wegrationalisieren. Hochkomplexe Finanzaktivitäten dagegen, Londons eigentliche Stärke, blieben weitgehend dort.

Ein deutscher Sonderweg

Die Illusion vom großen „Brexit-Bonus“ für Frankfurt verdeutlicht, warum die Vorstellung eines europäischen Super-Finanzzentrums am Main fehlgeht. Der Finanzsektor hat in Deutschland nie dieselbe Bedeutung gehabt wie in Luxemburg oder Großbritannien. Vielmehr ist die Bankenlandschaft dezentral und föderal organisiert: Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Landesbanken bilden das Rückgrat der Finanzierung des Mittelstands.

Dieses Modell sorgt für Stabilität und regionale Verankerung, ohne die Risiken einer überhitzten Finanzmetropole. Frankfurt ist zweifellos ein wichtiges Scharnier – mit EZB, Bundesbank und Deutsche Börse. Aber daraus ein nationales Projekt „Nummer eins in Europa“ zu machen, widerspricht dem deutschen Wirtschaftsmodell, das auf industrieller Wertschöpfung und verteilten Finanzstrukturen basiert.

Begrenzte Möglichkeiten der Landespolitik

Hinzu kommt: Selbst wenn man die These ernst nähme, Frankfurt müsse „führend“ werden, stünden der hessischen Landesregierung dafür nur sehr eingeschränkte Mittel zur Verfügung.

- Steuerrecht und Kapitalmarktregulierung werden in Berlin und Brüssel entschieden, nicht in Wiesbaden. Fragen wie Quellensteuer, Anreizsysteme für Start-ups oder die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion liegen außerhalb des hessischen Handlungsspielraums.

- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeitmodelle sind ebenfalls Bundeskompetenz.

- Selbst bei Finanzmarktaufsicht sitzen die zentralen Akteure – BaFin, EZB, EBA – auf Bundes- oder EU-Ebene.

Was bleibt, sind vor allem Standortmaßnahmen: Infrastruktur, Willkommenskultur, Bildungsinitiativen. Das mag sinnvoll sein, reicht aber nicht, um Frankfurt im globalen Wettbewerb an London, Paris oder Zürich vorbeizuschieben.

Insofern überhöht das Finanzplatzkabinett die eigenen Möglichkeiten. Symbolpolitik trifft hier auf strukturelle Grenzen.

Symbolik und Realität

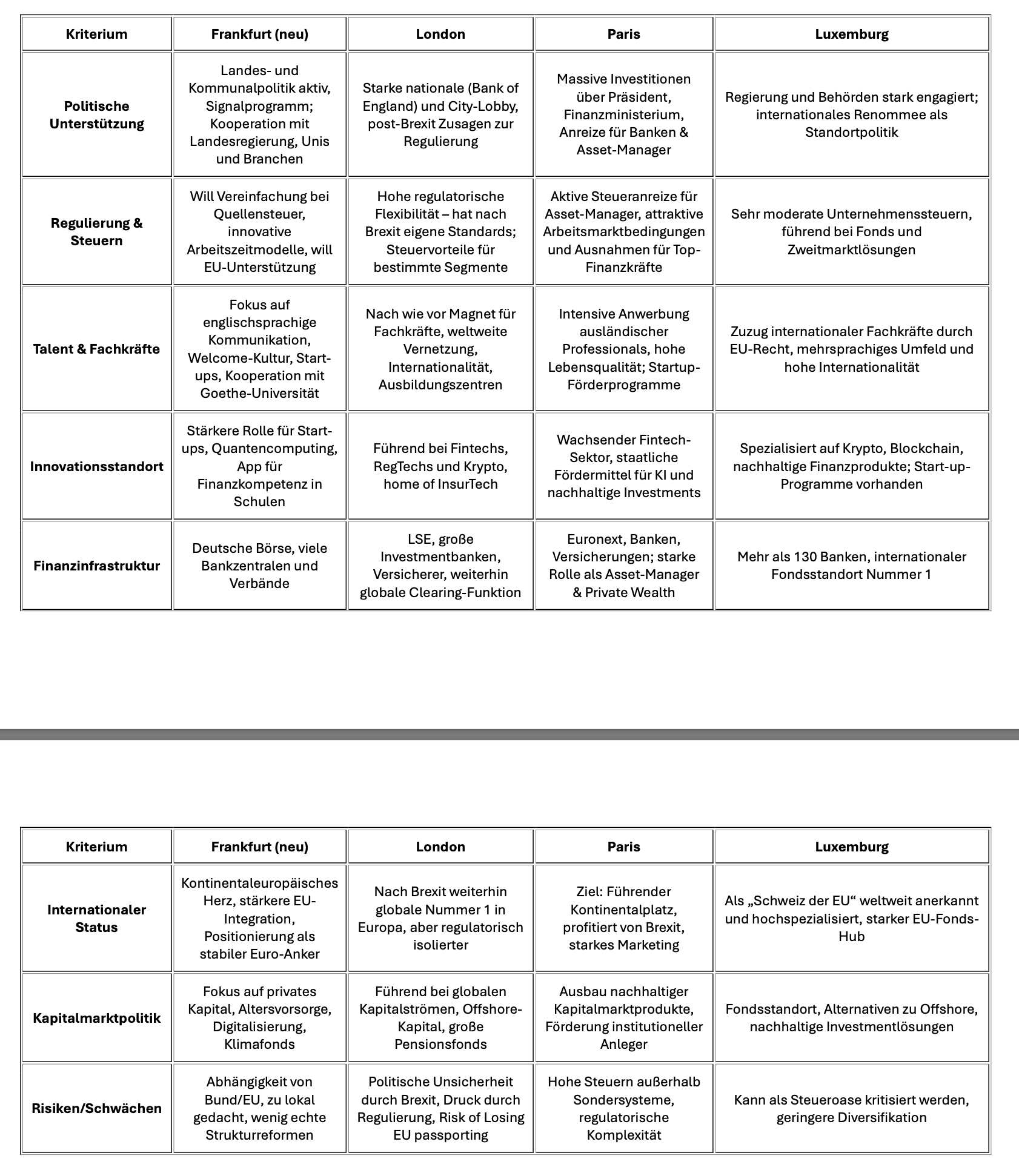

Das Finanzplatzkabinett mag international Talente und Investoren ansprechen wollen. Doch schon der Brexit hat gezeigt: Großspurige Erwartungen laufen ins Leere, wenn sie nicht zur Struktur passen. London bleibt, trotz politischer Verwerfungen, Magnet für komplexe Finanzgeschäfte. Paris investiert massiv. Luxemburg profitiert von seiner klaren steuerlichen Spezialisierung.

Frankfurt dagegen bleibt in einer Zwischenposition: zu groß, um unbedeutend zu sein, aber ohne die besonderen Stärken, um ein europäisches London zu ersetzen. Die hessische Politik kann daran mit gut gemeinten Initiativen wenig ändern. Hinzu kommt, dass die Deutsche Bank und die Commerzbank nicht mehr zur internationalen Élite zählen. Sollte die Commerzbank von der UniCredit komplett übernommen werden, dann ist die Lage noch ungünstiger.

Fazit: Frankfurt ist nicht London

Die Rhetorik der „Zeitenwende“ mag mobilisieren, sie schafft aber auch falsche Erwartungen. Der Finanzplatz Frankfurt wird nicht das führende Finanzzentrum Kontinentaleuropas. Er kann es auch nicht werden, weil Deutschland strukturell nicht auf einen überdominanten Finanzsektor gebaut ist.

Die eigentliche Stärke liegt im föderalen Bankenwesen, in der Mittelstandsfinanzierung und in der industriellen Basis der Wirtschaft. Alles andere wäre nicht nur Wunschdenken, sondern auch ein Missverständnis dessen, was das deutsche Modell stark gemacht hat.

Frankfurt ist nicht London – und das ist in gewisser Weise auch gut so.

References