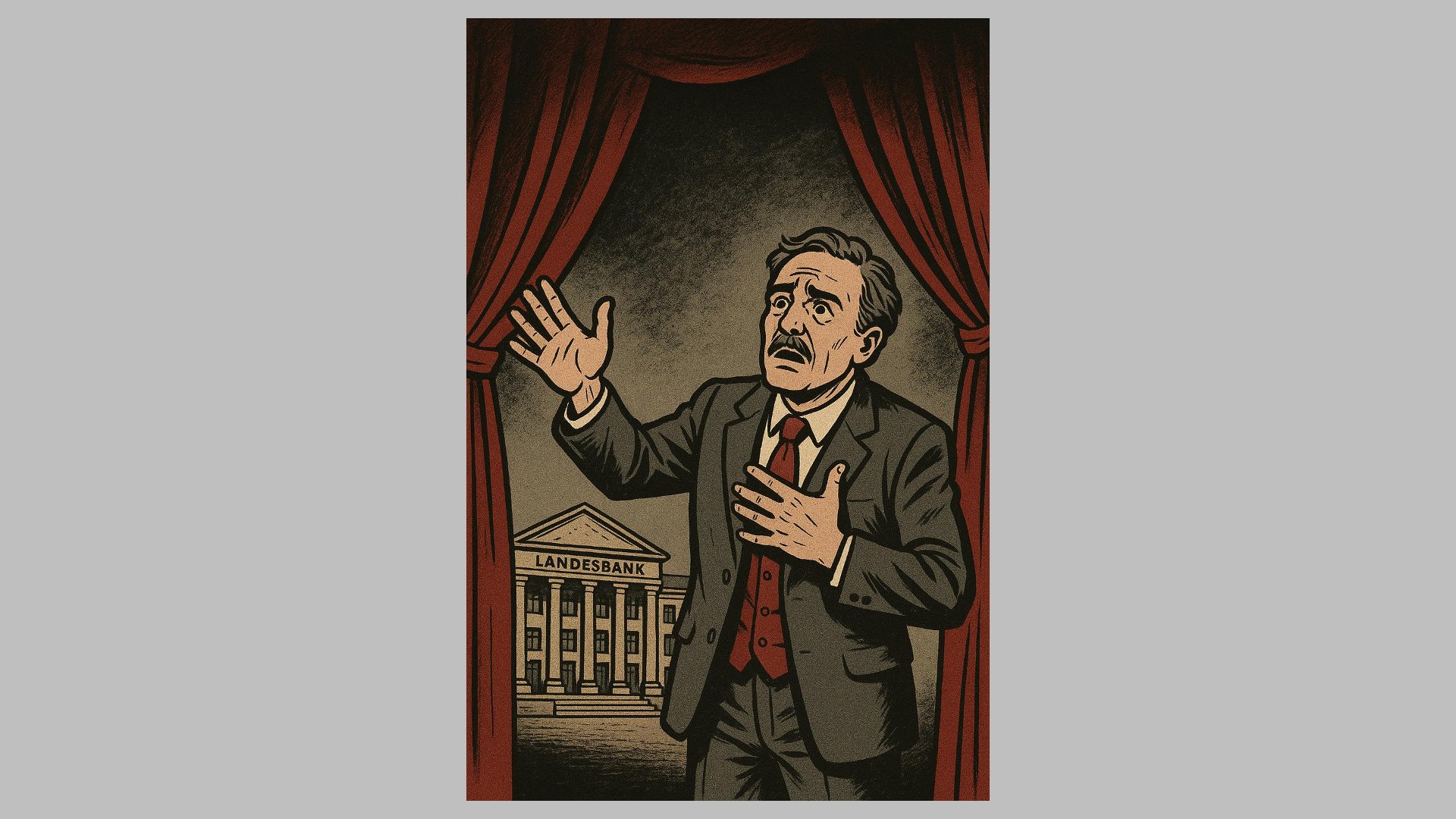

„Wie ich es auch drehe und wende, so komme ich in diesem Drama zu keinem guten Ende” – mit diesen Worten, angelehnt an Peter Weiss, lässt sich die Geschichte der deutschen Landesbanken treffend beschreiben. Sie gleicht einem klassischen Drama – mit dem Unterschied, dass eine reinigende Katharsis ausbleibt. Es ist das Schauspiel einer Institution, die ihre historische Mission verloren hat, aber zu stolz oder zu verstrickt ist, um von der Bühne abzutreten. Die “vergessene vierte Säule”[1]Die vergessene vierte Säule – die Gründung von Staats- und Landesbanken in der deutschen Kreditwirtschaft des deutschen Bankwesens hat ihre Funktion längst verloren. Sie trägt nicht mehr, sie gefährdet die gesamte Statik des Gebäudes.

Der Fall der Titanen

Die Finanzkrise von 2007/2008 riss den Vorhang auf und legte schonungslos offen, was viele längst geahnt hatten: Die deutschen Landesbanken waren zu Hasardeuren geworden. Während private Banken wenigstens noch den Marktmechanismen unterworfen waren, genossen die Landesbanken bis 2005 den schützenden Schirm der Gewährträgerhaftung. Diese staatliche Garantie verlieh ihnen auf den internationalen Finanzmärkten einen unschätzbaren Vorteil – bessere Konditionen, höhere Kreditwürdigkeit, größere Risikobereitschaft.

Doch dann kam der Bruch. Der Wegfall der Gewährträgerhaftung war mehr als nur eine regulatorische Änderung; er war ein Paradigmenwechsel, der die Landesbanken ihrer existenziellen Grundlage beraubte. Plötzlich mussten sie sich wie jede andere Bank am Markt beweisen – ein Spiel, für das sie nicht gerüstet waren.

Was folgte, war eine Phase der Orientierungslosigkeit. Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell warfen sich die Institute in das vermeintlich lukrative Abenteuer des Investmentbanking. Die Verlockung war groß: hohe Gewinne bei scheinbar überschaubaren Risiken im Handel mit strukturierten Finanzprodukten. Es war eine Annahme, die sich als fataler Irrtum erweisen sollte.

Der WestLB – einst die größte und mächtigste Landesbank Deutschlands – kostete dieser Ausflug die Existenz. Andere gerieten in gefährliche Schieflage. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für die Erforschung von Gemeinschaftsgütern kam 2014 zu dem vernichtenden Urteil, dass nicht die Deutsche Bank, sondern die staatlich beeinflussten Landesbanken der eigentliche Herd der Finanzkrise in Deutschland waren.

Die ewige Suche nach dem verlorenen Geschäftsmodell

„Sie haben sich in der Krise verspekuliert und hängen am Tropf des Staates. Sie bestehen wohl nur noch deshalb, weil es derzeit keine Käufer gibt.” Diese harschen Worte von Susanne Schmidt, Tochter des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, aus dem Jahr 2010 haben nichts an ihrer Aktualität verloren. Mehr als ein Jahrzehnt später stehen die Landesbanken immer noch vor derselben existenziellen Frage: Wozu sind sie eigentlich da?

Die Antwort darauf fällt schwer. Im regionalen Firmenkundengeschäft konkurrieren sie mit ihren eigenen Anteilseignern, den Sparkassen, sowie mit Volksbanken und der Commerzbank. Im internationalen Geschäft fehlen ihnen die Expertise und die Marktmacht der Großbanken. Sie sind zu groß für das regionale Geschäft und zu klein für das globale – eine strukturelle Zwischenposition, die sie handlungsunfähig macht.

Johann Rudolf Flesch sah bereits 2010 keine strategische Option mehr für die traditionellen Landesbanken: „Es gibt für Landesbanken keine strategische Option, die einen Übergang aus dem tradierten in ein neues Geschäftsmodell ermöglicht.” Seine Prognose war düster, aber präzise: „Das Kapitel der ‚traditionellen Landesbanken’ ist abgeschlossen.”

Das Dilemma der digitalen Transformation

Die fortschreitende Digitalisierung hat den Druck auf die Landesbanken zusätzlich verschärft. Während Fintechs und BigTech-Unternehmen mit schlanken Strukturen und innovativen Ansät…

References