Banken stehen im digitalen Zeitalter an einer Schwelle. Sie sind nicht mehr nur Verwalter von Geld, sondern Gestalter von Beziehungen – und diese Beziehungen müssen in Räumen und Zeiten bestehen, die heute komplexer und vielfältiger sind als jemals zuvor. Wer Relevanz behalten will, muss lernen, Stabilität und Wandel, Nähe und Schnelligkeit, physische Präsenz und digitale Dynamik in eine neue Balance zu bringen.

Drei Räume des Bankings

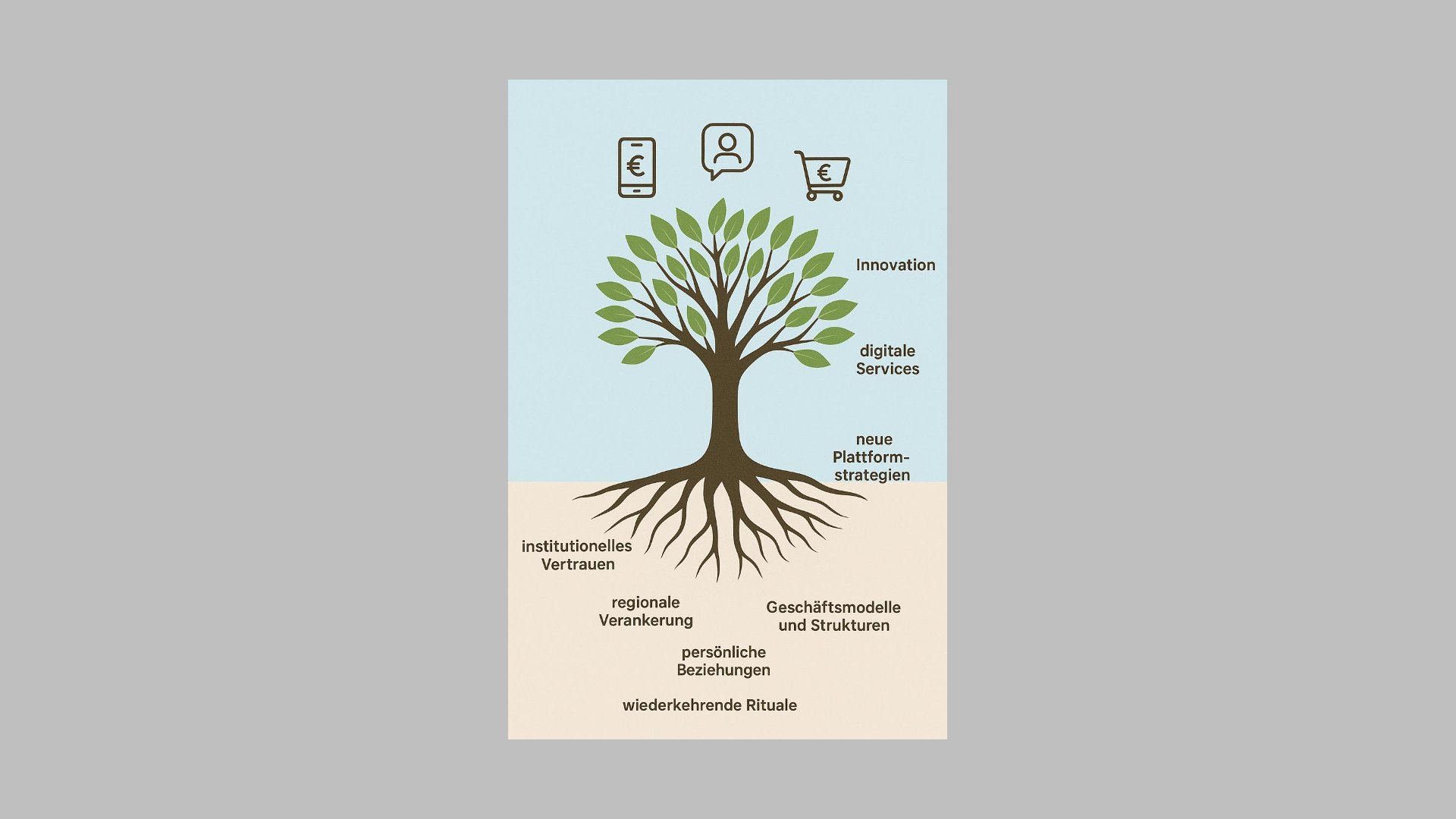

Der physische Raum – Wurzeln des Vertrauens

Die Filiale ist kein Anachronismus. Sie bleibt der Ort, an dem Rituale, feste Ansprechpartner und persönliche Nähe Vertrauen stiften. Jahresgespräche, die Verlässlichkeit institutioneller Präsenz und die sichtbare Verankerung in einer Region wirken wie tiefe Wurzeln im Boden. Sie nähren das Vertrauen und geben Halt. Zugleich kann dieser Raum flexibel werden: mobile Beratungs-Hotspots, Pop-up-Filialen oder lokale Events machen Banking greifbar – und zeigen, dass auch Tradition Wandlungsfähigkeit kennt.

Der digitale Raum – Blätter der Geschwindigkeit

Im digitalen Raum zählt Schnelligkeit. Echtzeit-Überweisungen, algorithmische Beratung, sofortige Kreditentscheidungen – jedes Ereignis gleicht einem Blatt, das im Wind der Innovation flackert. Digitale Touchpoints sind leicht, flüchtig und situativ. Damit sie nicht austrocknen, braucht es ein belastbares IT-Fundament, das alte Systeme mit API-basierten Ökosystemen verbindet. Der digitale Raum ist die Krone des Baums: flexibel, wachsend, aber auf die Stabilität darunter angewiesen.

Der Hybridraum – Stamm der Verbindungen

Dazwischen wächst der Hybridraum: Innovationscluster, FinTech-Hubs, urbane Netzwerke. Hier verschränken sich physische Nähe und digitale Infrastruktur. Wissenstransfer, Kooperationen und neue Geschäftsmodelle entstehen. Der Hybridraum ist der Stamm, der Wurzeln und Krone verbindet – stabil genug, um Belastungen auszuhalten, und zugleich elastisch, um Neues zu tragen.

Zeitlandschaften und der Zeitbaum

Banken agieren nicht nur in Räumen, sondern auch in unterschiedlichen Zeitmodi.

- Reversible Zeit: Rituale, Kontinuität, Vertrauen.

- Irreversible Zeit: Geschwindigkeit, Innovation, Wandel.

- Zeitschichten: kulturelle, institutionelle und technologische Ebenen, die nebeneinander existieren.

Diese Modi sind keine Gegensätze, sondern ineinander verzahnt. Hierfür hat der Chemiker Friedrich Cramer das Bild des Zeitbaums geprägt:

Eine der Thesen dieses Buchs wird sein, dass Zeitlosigkeit und Zeit, oder, wie es hier genannt wird, reversible und irreversible Zeit .. nicht unverbunden als Gegensätze unabhängig voneinander existieren … sondern dass beide in einer Art Getriebe zusammenhängen, in welchem das Weltgeschehen aufgehängt ist und das hier ‚Zeitbaum‘ genannt wird.

Übertragen auf Banken: Die Wurzeln repräsentieren Kontinuität, der Stamm trägt die Strukturen, die Äste treiben Innovation, die Blätter stehen für digitale Interaktionen. Gerät das Gleichgewicht aus den Fugen – etwa, wenn Banken „zu digital“ werden – droht der Baum seine Wurzeln zu verlieren. Touchpoints fragmentieren, Beziehungen verflüchtigen sich, Vertrauen erodiert.

Big Tech: Die neuen Bäume im Wald

Doch Banken wachsen nicht allein. Apple, Google und andere Plattformriesen haben ihre eigenen Bäume gepflanzt – hoch, ausladend, tief verankert im Alltag der Menschen. Der Point of Interaction (POI), einst die Filiale, hat sich verschoben: Heute liegt er beim Bezahlen mit dem Smartphone, beim Kreditangebot im Online-Shop oder beim Ticketkauf in einer Mobilitäts-App.

Der Wettbewerb dreht sich nicht mehr um Produkte, sondern um die Schnittstellen, Datenflüsse und Interaktionsmomente. Wer den POI kontrolliert, besitzt den Kundenzugang. Banken riskieren, im Schatten dieser Plattformbäume zu verkümmern, wenn sie den direkten Kontakt verlieren und zum bloßen Zulieferer degradiert werden.

Strategien für den eigenen Baum

Um im digitalen Wald zu bestehen, müssen Banken ihren eigenen Baum stärken:

- Wurzeln vertiefen: durch lokale Präsenz, Rituale und institutionelle Stabilität.

- Stamm festigen: durch hybride Räume, Netzwerke und Partnerschaften.

- Äste verzweigen: durch eigene Plattformstrategien und API-Integration.

- Blätter gestalten: durch bewusst inszenierte digitale Interaktionen, die Bindung schaffen.

Nur wenn all diese Ebenen zusammenspielen, bleibt der Baum vital.

Fazit: Vom Finanzdienstleister zum Architekten von Zeit und Raum

Banken sind heute mehr als Anbieter von Finanzprodukten. Sie sind Architekten von Zeitbäumen, die in einem digitalen Wald bestehen müssen. Ihre Kunst liegt darin, Stabilität und Dynamik, Vertrauen und Innovation so zu verschränken, dass beides nicht gegeneinander ausgespielt wird.

Die Zukunft gehört den Instituten, die ihre Wurzeln tief halten und ihre Krone weit ausbreiten – und die begreifen, dass jeder digitale Touchpoint mehr ist als ein Ereignis: Er ist ein Blatt am Baum einer langfristigen Beziehung.

Quellen:

Die synchrone Bank – zwischen analog und digital

New Banking: Plattform ist Pflicht – Ökosystem ist die Kür

Der Zeitbaum. Grundlegend einer allgemeinen Zeittheorie

Der Text als Videoübersicht (in Englisch)