Ulrich Reuter, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, geißelt die Bundesregierung für ausbleibende Reformen. Doch während er Bürokratieabbau und Effizienz von der Politik fordert, bleibt sein eigener Apparat ein Paradebeispiel für Schwerfälligkeit und Reformstau.

Es ist eine vertraute Melodie in deutschen Wirtschaftsdebatten: Verbandsfunktionäre treten ans Mikrofon, beklagen den Zustand des Landes und fordern von der Politik, was sie selbst nicht leisten. Ulrich Reuter, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, hat diese Kunst in den vergangenen Wochen zur Meisterschaft getrieben. Der „Herbst der Reformen” sei ausgeblieben, kritisiert er die Merz-Regierung. Deutschland müsse „endlich die Bürokratiefesseln lösen”, die Arbeitskräftepotenziale besser nutzen, das Rentensystem stabilisieren. Man brauche einen „realistischen Zukunftsplan”, mehr Eigeninitiative, weniger staatliche Umverteilung.

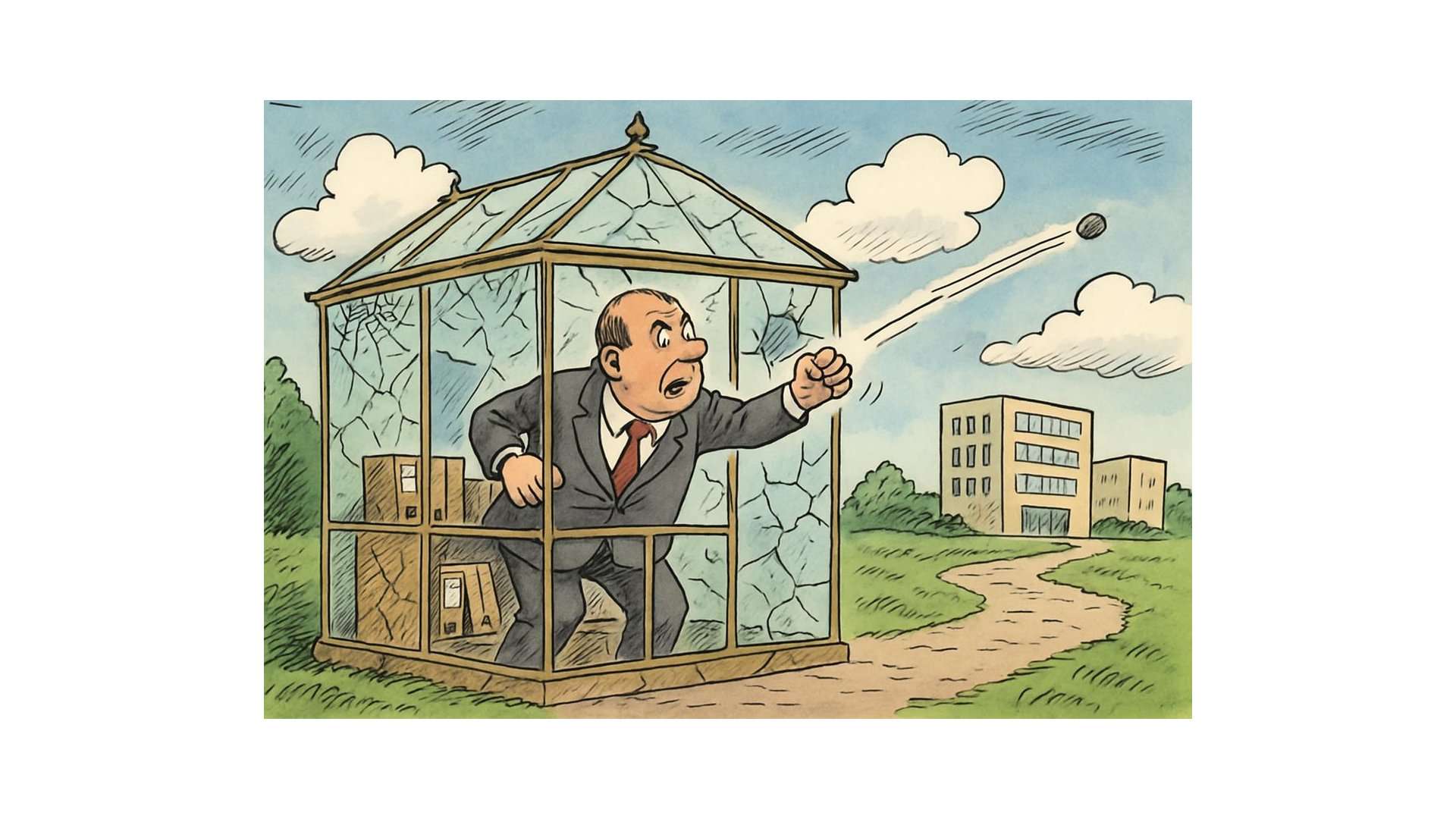

Die Diagnose ist nicht falsch. Die Forderungen klingen vernünftig. Und doch haftet Reuters Auftritten etwas Irritierendes an – eine kognitive Dissonanz, die sich nicht abschütteln lässt. Denn wer genauer hinsieht, erkennt: Die Organisation, die Reuter repräsentiert, ist selbst ein Monument jener Probleme, die er der Politik vorhält.

Der Apparat und seine Lasten

Die deutsche Sparkassenorganisation umfasst 343 Institute, mehrere Regionalverbände, den Dachverband DSGV und die Landesbanken – ein Gebilde von bemerkenswerter Komplexität. Was einst als dezentrale Stärke galt, wird zunehmend zur strukturellen Hypothek. Experten beklagen seit Jahren Doppelstrukturen, unklare Kompetenzverteilungen zwischen regionalen Verbänden und Dachverband, eine Abhängigkeit von politisch besetzten Verwaltungsräten, die strategische Entscheidungen verzögern oder verwässern.

Hinzu kommt die ineffiziente Verbindung zu den Landesbanken, deren Geschäftsmodell nach der Finanzkrise 2008 in Frage steht. Während Sparkassen vor Ort Einlagen sammeln und Kredite vergeben, operieren die Landesbanken in einem Niemandsland zwischen regionaler Anbindung und globalem Wettbewerb – oft ohne überzeugende strategische Ausrichtung und mit z.T. unkalkulierbaren Risiken für die Öffentlichkeit, die im Fall des Falles für Verluste einstehen muss. Das Ergebnis: ein System, das mehr Energie in seine eigene Verwaltung steckt als in Innovation und überdies Risiken in nicht unbeträchtlichem Umfang für die Allgemeinheit produziert.

Öffentlicher Auftrag als Schutzschild

Die Sparkassen verteidigen ihre Existenz mit Verweis auf den öffentlichen Auftrag: regionale Kreditversorgung, Gemeinwohlförderung, Präsenz auch in strukturschwachen Gebieten. Dieser Anspruch ist legitim und historisch gewachsen. Doch die Realität wirft Fragen auf. Filialschließungen nehmen zu, Gebühren steigen, die Kreditvergabe bleibt konservativ. Ob der Fokus noch auf dem Gemeinwohl liegt oder zunehmend auf der Ergebnissicherung für kommunale Träger, die auf Gewinnausschüttungen angewiesen sind, ist zunehmend unklar.

Besonders augenfällig wird die Diskrepanz bei der Digitalisierung. Während Fintechs und Direktbanken mit schlanken Strukturen und innovativen Angeboten Kunden gewinnen, wirkt die Sparkassenorganisation wie ein schwerfälliger Tanker, der nur mühsam die Richtung ändert. Die strategische Antwort auf den digitalen Wandel bleibt diffus, die Umsetzung zögerlich.

Die Ironie der Forderung

Hier liegt die Ironie von Reuters Intervention. Er fordert von der Bundesregierung genau das, was seine eigene Organisation seit Jahren vermissen lässt: Bürokratieabbau, Effizienzsteigerung, strategische Klarheit, den Mut zu unbequemen Reformen. Während er der Politik vorwirft, in alten Mustern zu verharren, repräsentiert er ein System, das seine eigenen Strukturen nicht grundlegend hinterfragt.

Das ist kein Plädoyer dafür, die Kritik an der Bundesregierung zu ignorieren. Reuters Forderungen nach Steuer‑, Renten- und Arbeitsmarktreformen sind berechtigt. Aber Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch die Richtigkeit der Diagnose allein, sondern durch die Konsequenz, mit der man an den eigenen Problemen arbeitet. Wer Reformen predigt, sollte selbst reformbereit sein. Wer Bürokratieabbau fordert, sollte nicht selbst in überkomplexen Strukturen operieren.

Transparenz als Voraussetzung

Die Sparkassen könnten aus dieser Situation lernen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Organisation wäre nicht nur ehrlich, sondern auch klug. Sie würde Reuters Forderungen an die Politik Gewicht verleihen und das Vertrauen in die Institution stärken. Stattdessen herrscht weitgehend Schweigen über den eigenen Reformbedarf – als ginge es die Öffentlichkeit nichts an, wie eine Organisation strukturiert ist, die sich auf einen öffentlichen Auftrag beruft.

Das ist eine weitere verpasste Chance. Denn im Kern haben Sparkassen und Politik etwas gemeinsam: Sie agieren in Systemen, die historisch gewachsen, aber nicht mehr zeitgemäß sind. Beide müssten sich grundlegenden Fragen stellen – nach Effizienz, Zweck und Zukunftsfähigkeit. Die Antworten wären unbequem, aber notwendig.

Wenn die Sparkassen glauben, sie könnten sich diesem Reformdruck auf Dauer entziehen, dann irren sie. Nicht unbedingt, weil der Diskurs sich verschiebt – das kann durchaus sein. Nur – viel wichtiger ist, dass die Zeit, die Entwicklung der nächsten Jahre einen massiven Anpassungsdruck schaffen werden, dem sich die Sparkassen ganz sicher nicht werden entziehen können. Da helfen dann auch keine durchsichtigen Ablenkungsmanöver mehr.

Quellen:

Sparkassen zweifeln an Reformagenda der Regierung

Sparkassen kritisieren: Reformen gehen in falsche Richtung

INTERVIEW-Sparkassen: Brauchen Reformen für mehr Investitionen des Mittelstands

Höchste Zeit für die geordnete Abwicklung der Landesbanken

Das Ende der Solidarität: Warum die Sparkasse ihre Existenzberechtigung verspielt