Wer bin ich, wenn die Organisation wegfällt? Ein Beitrag über Macht, Status und die schmerzhafte Erkenntnis, dass gesellschaftliche Bedeutung oft nur geliehen ist – und darüber, wie Organisationen ihre Schöpfer überleben und zu unsterblichen Bühnen werden, auf denen Menschen vergängliche Rollen spielen.

Es gibt einen unfehlbaren Test für die Frage, wer ein Mensch wirklich ist: Man nehme ihm die Organisation weg. Was bleibt übrig, wenn der Wirtschaftsführer seinen Konzern verlässt, wenn der Manager keine Abteilung mehr leitet, wenn der Direktor kein Büro mehr hat? Diese scheinbar banale Frage entlarvt eine der fundamentalsten Wahrheiten unserer modernen Industriegesellschaft: Die Identität des Menschen ist untrennbar mit seiner institutionellen Verankerung verwoben.

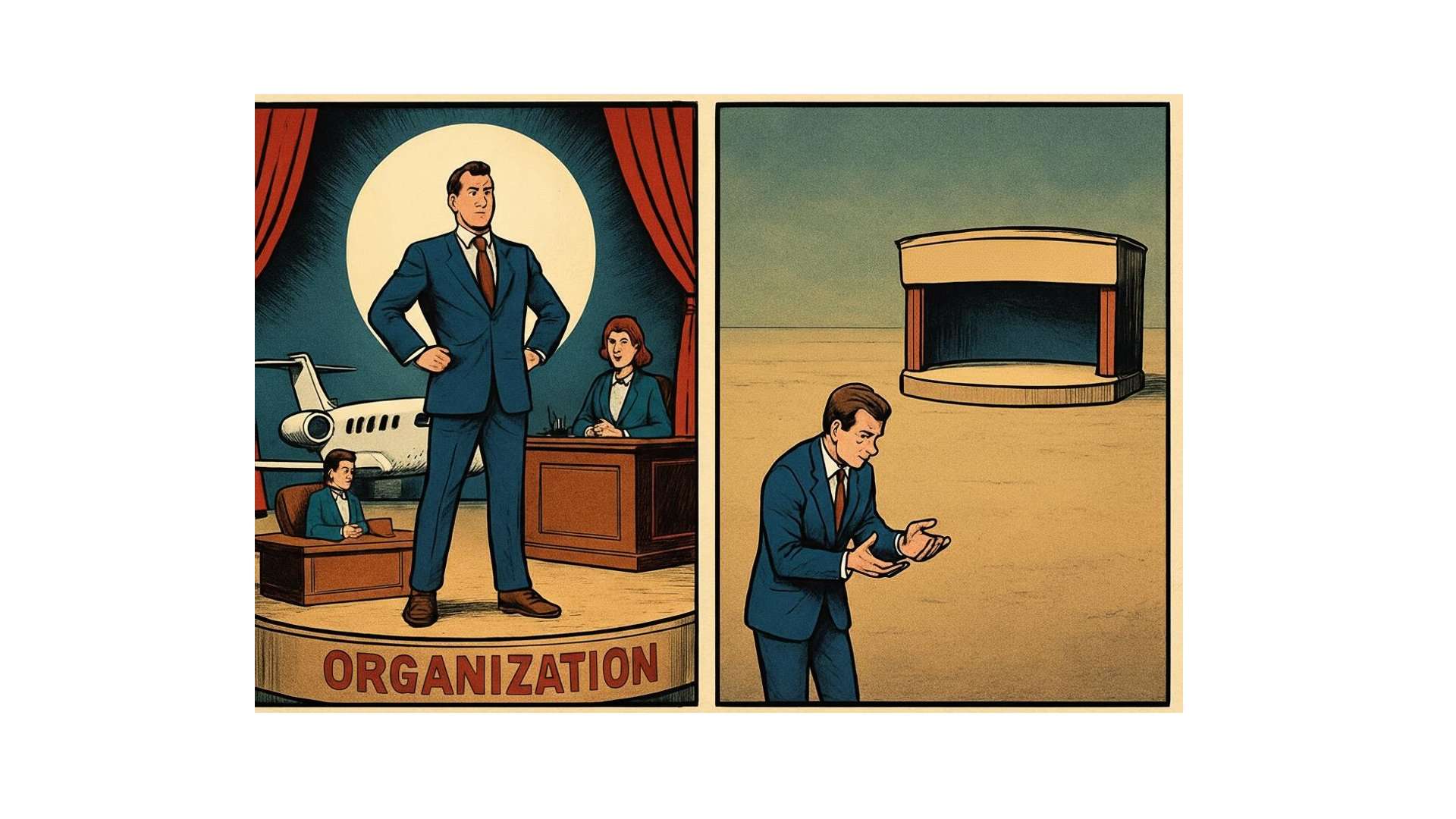

Die Performance der Macht

Der Aufstieg innerhalb einer Organisation ist mehr als nur eine Karriere. Er ist ein Prozess der Verschmelzung zwischen Person und Institution, bei dem die Grenzen zunehmend verschwimmen. Der erfolgreiche Manager beginnt, die Macht der Organisation als seine eigene zu empfinden. Die Entscheidungen, die er im Namen des Unternehmens trifft, erscheinen ihm als Ausdruck seiner Persönlichkeit, seiner Fähigkeiten, seines Wesens.

Doch was hier geschieht, lässt sich mit Erving Goffmans dramaturgischem Modell präzise analysieren: Der Manager betritt eine Vorderbühne, die ihm die Organisation bereitstellt. Der Privat-Jet ist nicht nur ein Transportmittel – er ist eine Requisite in einer sorgfältig inszenierten Performance. Die Sekretärin, die Anrufe filtert, ist Teil der Bühnenmaschinerie. Die Einladungen zu Konferenzen, die Artikel in Wirtschaftsmagazinen, die ehrfurchtsvollen Blicke bei Empfängen – all das sind Elemente einer Inszenierung, in der die Hauptrolle klar definiert ist: der mächtige, bedeutsame Wirtschaftsführer.

Das Tückische an dieser Performance ist ihre Überzeugungskraft. Kleidung, Mimik, Körperhaltung, die gesamte Selbstdarstellung verschmelzen zu einem stimmigen Bild. Der Manager glaubt schließlich selbst an seine Rolle. Er hält die Requisiten für Symbole seiner persönlichen Größe, die Bühne für sein natürliches Habitat, das Publikum für Zeugen seiner außergewöhnlichen Qualitäten. Er verwechselt die Performance mit seinem wahren Selbst.

Dabei offenbart sich ein fundamentales Prinzip: Das Selbst ist, wie Goffman gezeigt hat, ein Zuschreibungsprodukt. Man ist das, als was die anderen einen wahrnehmen. Die Macht, die der Manager ausübt, entspringt nicht seinem Wesen, sondern seiner Position. Was er für persönliches Charisma hält, ist oft nichts anderes als die ausgeliehene Autorität der Institution. Und diese Position – diese Rolle auf der organisatorischen Bühne – ist vergänglich.

Der Zusammenbruch der Inszenierung

Der Moment des Ausscheidens aus der Organisation offenbart diese Wahrheit mit brutaler Klarheit. In Goffmans Terminologie: Die Vorderbühne wird dem Darsteller entzogen. Plötzlich verstummen die Telefone. Die Einladungen werden seltener, die Anfragen bleiben aus. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende, der einst Märkte bewegte und über Schicksale entschied, findet sich in Aufsichtsräten wieder, in denen er schweigend dasitzt – geduldet, aber nicht mehr gefragt.

Ein besonders anschauliches Beispiel für diesen Abstieg findet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Zwillingstürme der Deutschen Bank in Frankfurt. In einem unscheinbaren Nebengebäude residieren zahlreiche ehemalige Vorstände der Bank – jedoch in einem deutlich bescheideneren Ambiente als zu ihrer aktiven Zeit. Was einst Eckbüros mit Panoramablick waren, sind heute Schuhkartons in Büroform. Das „Sterbehaus”, wie dieses Gebäude genannt wird, ist eine architektonische Metapher für den sozialen Tod bei lebendigem Leibe.

Die Deutsche Bank, die 1985 noch als „Weltmacht” gefeiert wurde, deren Vorstände die Wirtschaftswelt bewegten, hat ihre ehemaligen Spitzenmanager räumlich und symbolisch an den Rand gedrängt. Ohne Machtbasis, ohne Einfluss bewegen sich diese Männer dennoch in dem Gefühl, noch immer Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein, eines „Ordens”, wie ein Beobachter es formulierte. Sie klammern sich an die Illusion der Zugehörigkeit zu einer Élite, die sie längst nicht mehr haben will.

Diese Szene ist kafkaesk im wahrsten Sinne: Menschen, die sich weigern, die neue Realität anzuerkennen, die in einer Scheinwelt leben, in der sie noch immer bedeutsam sind. Sie sitzen in ihren kleinen Büros und spielen eine Rolle, für die es längst kein Publikum mehr gibt. Die Bühne ist ihnen entzogen worden, aber sie führen die Performance fort – vor leeren Rängen.

Was hier geschieht, ist mehr als nur ein Statusverlust. Es ist der Kollaps einer sorgfältig konstruierten Identität. Die Requisiten der Macht sind verschwunden – der Privat-Jet, das Eckbüro, die ehrfurchtsvolle Entourage. Ohne diese Elemente kann die Performance nicht mehr aufrechterhalten werden. Und ohne die Performance gibt es keine Zuschreibungen mehr. Das organisatorische Selbst, das der Manager für seine wahre Identität hielt, erweist sich als das, was es immer war: ein Resultat des Impression Management, abhängig von einer Bühne, die ihm nicht gehörte.

Diese Erfahrung ist besonders schmerzhaft für jene, die an der Spitze der Wirtschaftselite standen. Denn sie haben am meisten in die Illusion ihrer persönlichen Größe investiert. Sie haben Jahre, oft Jahrzehnte damit verbracht, ihre Identität mit ihrer organisatorischen Rolle zu verflechten, ohne je die nötige Rollendistanz zu entwickeln. Goffman beschreibt Rollendistanz als die Fähigkeit, sich von dem eigenen Verhalten zu distanzieren, die Rolle als Rolle zu erkennen und nicht mit dem Selbst zu verwechseln.

Genau diese Distanz fehlt vielen Managern. Sie identifizieren sich vollständig mit ihrer Rolle, halten die Maske für ihr Gesicht. Der Verlust dieser Rolle ist daher nicht nur ein beruflicher Rückschritt, sondern eine existenzielle Krise. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr CEO bin? Was bedeute ich, wenn niemand mehr meine Entscheidungen braucht? Was bleibt vom Darsteller, wenn die Bühne verschwindet?

Die verlorene Hinterbühne

Ein weiteres Problem verschärft diese Krise: Viele Wirtschaftsführer haben ihre Hinterbühne vernachlässigt oder ganz aufgegeben. Goffman unterscheidet zwischen Vorderbühne – dem öffentlichen Raum der Selbstdarstellung – und Hinterbühne, dem privaten Raum, wo man die Maske ablegen und man selbst sein kann. Doch wer Jahrzehnte lang auf der Vorderbühne der Organisation agiert hat, findet oft keine tragfähige Hinterbühne mehr vor.

Das „Sterbehaus” der Deutschen Bank zeigt dies in aller Deutlichkeit: Die ehemaligen Vorstände ziehen sich nicht auf eine private Hinterbühne zurück, sondern verharren in einem Zwischenreich – weder auf der großen Bühne noch wirklich dahinter. Sie klammern sich an Reste ihrer früheren Rolle, an das Gefühl, noch dazuzugehören, auch wenn die Organisation sie längst ausrangiert hat. Gut nachvollziehbar, dass nicht jeder mit dieser neuen Situation fertig wird und dem Leben in einer Scheinwelt den Vorzug gibt.

Die moderne Industriegesellschaft bietet für diese entwurzelten Ehemaligen nur noch Nebenrollen an. Symbolische Ehrenämter, gelegentliche Auftritte bei Jubiläen, vielleicht ein Beratungsmandat ohne wirklichen Einfluss. Die gesellschaftliche Relevanz, die einst selbstverständlich schien, ist dahin. Niemand interessiert sich für ihre Memoiren; Wohltätigkeitsgesellschaften verlangen nach einem Mann, der noch mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben steht. Und so geschieht etwas Paradoxes: Während die Person selbst noch lebt, beginnt ihre soziale Bedeutung bereits zu sterben.

Seine Meinungen, die gestern noch als visionär galten, erscheinen heute als Relikte vergangener Zeiten. Die Welt dreht sich weiter, nur eben ohne ihn. Nur in der Kirche kann er noch eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Erst der physische Tod scheint diese Ordnung wiederherzustellen. Im Nachruf werden die Verdienste noch einmal aufgezählt, die Erfolge gewürdigt, die Bedeutung betont. Erst am Tag nach seinem Ableben wird sein Name wieder in den Zeitungen stehen. Für einen kurzen Moment kehrt die Anerkennung zurück – allerdings nun endgültig von der lebendigen Person getrennt.

Die Organisation als unsterbliche Bühne

Doch es gibt eine tiefere, noch grundlegendere Umkehrung in diesem Verhältnis zwischen Mensch und Institution. Während der einzelne Mensch vergeht, lebt die Organisation weiter. Und je länger sie existiert, desto mehr emanzipiert sie sich von ihren menschlichen Schöpfern und Lenkern – und wird zu einer Meta-Bühne mit eigenen Inszenierungslogiken.

Viele junge Unternehmen sind noch das, was Emerson als den „verlängerten Arm eines Menschen” bezeichnete. Der Gründer prägt sie vollständig, seine Vision bestimmt ihre Richtung, seine Persönlichkeit durchdringt jede Entscheidung. Steve Jobs und Apple, Jeff Bezos und Amazon, Elon Musk und Tesla – in solchen Konstellationen scheint die Organisation tatsächlich eine Erweiterung der Person zu sein. Der Schatten des Gründers ist allgegenwärtig, sein Wille wird zur Unternehmenskultur, seine Ideen werden zu Produkten.

In Goffmans Sprache: Hier ist der Gründer noch Regisseur, Hauptdarsteller und Autor zugleich. Die Bühne gehört ihm, er gestaltet die Inszenierung, er bestimmt die Regeln der Performance. Die Organisation ist seine Bühne.

Aber diese Phase ist vorübergehend. Du Pont, eines der ältesten großen Industrieunternehmen Amerikas, hat zahlreiche Präsidenten erlebt. Sein Gründer ist seit mehr als einem Jahrhundert tot. Was bedeutet das für die Natur dieser Organisation? Sie ist längst nicht mehr der verlängerte Arm eines einzelnen Menschen. Sie ist die Synthese vieler Konjunkturen, vieler Jahre, einer langen Reihe von Persönlichkeiten. Sie ist zu etwas geworden, das größer ist als jeder einzelne Mensch, der je an ihrer Spitze stand.

Diese Transformation ist fundamental – auch für die dramaturgische Struktur. Die Bühne gehört niemandem mehr persönlich. Sie hat ihre eigenen Regeln entwickelt, ihre eigenen Inszenierungsformen, ihre eigenen Erwartungen an die Darsteller. Der neue CEO betritt eine Bühne, die längst existiert, mit einem Drehbuch, das vor ihm geschrieben wurde, und einem Publikum, das bestimmte Performances erwartet. Er denkt, er spiele seine Rolle. Tatsächlich wird er von der Rolle gespielt.

Eine Organisation, die Generationen überdauert, entwickelt eine eigene Logik, eine eigene Identität, eine eigene Form der Kontinuität. Sie wird zu einem kollektiven Gedächtnis, zu einer Institution im wahrsten Sinne des Wortes – zu etwas, das über die Sterblichkeit des Einzelnen hinausreicht. Die Geschichte von Du Pont ist nicht die Geschichte einer Generation oder eines Zeitabschnitts, sondern reicht fast bis zu den Anfängen der USA als Nation zurück. Sie umfasst Kriege und Friedenszeiten, Boomphasen und Krisen, technologische Revolutionen und gesellschaftliche Umbrüche.

Die doppelte Performance

Hier wird die Analyse noch komplexer: Es gibt in der modernen Industriegesellschaft eine doppelte Performance:

Erstens: Die individuelle Performance. Der Manager inszeniert sich auf der Vorderbühne der Organisation. Er nutzt die Requisiten der Macht, um eine bestimmte Persona zu kreieren. Er glaubt, er kontrolliere seine Selbstdarstellung, er manage seine Impression.

Zweitens: Die organisatorische Performance. Die Organisation selbst führt eine Performance auf – gegenüber Märkten, Öffentlichkeit, Stakeholdern. Der Manager ist dabei nur eine Requisite, ein Element der größeren Inszenierung. Die Organisation benutzt ihn, um sich selbst darzustellen.

Was für eine Organisation bedeutet das? Sie wird zu einer überindividuellen Entität, deren Wesen nicht mehr in den Händen eines Einzelnen liegt, sondern in der Akkumulation unzähliger Entscheidungen, Traditionen, Strukturen und Kulturen. Eine einzelne Saison, ein bestimmtes Jahr, ein einzelner begabter Mensch mögen Spuren hinterlassen – aber sie formen nicht mehr das Gesamtbild. Das Firmenbild wird zur Synthese, zu einem komplexen Gebilde, das sich der vollständigen Kontrolle durch einen einzelnen Menschen entzieht.

Die Organisation wird zur unsterblichen Bühne: Sie überdauert ihre einzelnen Darsteller, entwickelt eigene Inszenierungslogiken und formt die Rollen, die auf ihr gespielt werden können. Der einzelne Mensch ist nur noch ein austauschbarer Akteur in einem lange laufenden Stück. Wir nehmen in verschiedenen Situationen unterschiedliche Rollen ein und inszenieren unser Selbst bewusst – das ist konstitutiv für soziales Leben. Das Problem in der modernen Industriegesellschaft ist die Asymmetrie der Inszenierungsmacht.

Die Asymmetrie der Vergänglichkeit

Was beim Ausscheiden geschieht, ist die Enthüllung dieser doppelten Struktur. Der Manager verliert nicht nur seine Rolle – er erkennt, dass er selbst Teil einer größeren Inszenierung war, in der er nur eine austauschbare Komponente darstellte. Die Maske, die er trug und für sein Gesicht hielt, wird ihm entrissen. Darunter findet sich oft erschreckend wenig.

Hier offenbart sich die eigentliche Ironie: Während der einzelne Manager seine Identität aus der Organisation bezieht und beim Ausscheiden seine Bedeutung verliert, entwickelt die Organisation selbst eine Identität, die unabhängig von jedem einzelnen Menschen existiert. Die Organisation überlebt ihre Schöpfer, ihre Lenker, ihre Kritiker. Sie wird zu einem selbsterhaltenden System, das Menschen nutzt, formt und schließlich ersetzt – während sie selbst weiterbesteht.

Dies führt zu einer doppelten Entfremdung: Erstens entfremdet sich der Mensch von sich selbst, indem er seine Identität aus seiner organisatorischen Rolle bezieht und beim Verlust dieser Rolle seine soziale Existenz verliert. Zweitens entfremdet sich die Organisation von ihren menschlichen Ursprüngen, indem sie eine Eigendynamik entwickelt, die über die Intentionen einzelner Personen hinausgeht.

Die organisierte Performance des Selbst

Diese Beobachtung ist mehr als nur eine nüchterne Beschreibung sozialer Mechanismen. Sie ist eine fundamentale Kritik an der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft Wert und Bedeutung zuweist. Sie zeigt, wie oberflächlich und vergänglich wirtschaftliche Macht ist, wie sehr sie von äußeren Strukturen abhängt und wie wenig sie mit dem inneren Wert eines Menschen zu tun hat.

Die Industriegesellschaft hat aus Goffmans Einsichten ein System gemacht: Organisationen sind professionalisierte Bühnen, die Menschen ermöglichen, Rollen zu spielen, die größer sind als sie selbst. Sie schafft Identitäten, die sie ebenso schnell wieder vernichtet. Sie verleiht Status, den sie jederzeit zurückfordern kann. Sie produziert Bedeutung, die sich als bloße Illusion erweist, sobald die institutionelle Stütze – die Bühne, die Requisiten, das Publikum – wegbricht.

Der Preis ist hoch: Wer zu lange auf einer fremden Bühne spielt, vergisst, wer er ohne die Bühne ist. Wer seine Rolle mit sich selbst verwechselt, verliert mit der Rolle auch sein Selbst. Wer keine Rollendistanz entwickelt, wird von der Rolle verschlungen.

Die unbequeme Wahrheit

Was bleibt von dieser Analyse? Eine ernüchternde Einsicht in die Asymmetrie zwischen menschlicher und organisatorischer Existenz. Der einzelne Mensch, so mächtig er in seiner aktiven Zeit auch erscheinen mag, ist letztlich vergänglich. Seine Bedeutung ist geliehen, sein Status temporär, seine Identität fragil. Er ist ein Darsteller auf einer Bühne, die ihm nicht gehört, in einem Stück, das ohne ihn weiterläuft.

Die Organisation hingegen entwickelt eine Form der Unsterblichkeit. Sie überdauert Generationen, akkumuliert Erfahrungen, entwickelt Strukturen, die weit über die Lebenszeit ihrer einzelnen Mitglieder hinausreichen. Sie wird zur Meta-Bühne mit institutionellem Gedächtnis, auf der immer neue Darsteller kommen und gehen.

Diese Asymmetrie ist das eigentliche Fundament der modernen Industriegesellschaft. Sie erklärt, warum Macht so ungleich verteilt ist – nicht zwischen einzelnen Menschen, sondern zwischen Menschen und den Institutionen, die sie geschaffen haben und die sie nun beherrschen. Sie zeigt, warum Veränderung so schwierig ist: Organisationen haben ein institutionelles Gedächtnis, das länger reicht als jeder Reformwille. Sie macht deutlich, warum Identität so zerbrechlich geworden ist: Weil sie nicht mehr in stabilen menschlichen Beziehungen oder Traditionen verankert ist, sondern in Organisationen, die Menschen nach Belieben aufnehmen und wieder ausstoßen.

Die Frage „Wer bin ich?” wird in dieser Gesellschaft zunehmend beantwortet mit: „Ich bin meine gegenwärtige organisatorische Rolle.” Und die Frage „Was ist die Organisation?” wird beantwortet mit: „Eine unsterbliche Bühne, die Generationen überdauert, unabhängig von jedem Einzelnen.”

Der unfehlbare Test – was bleibt, wenn man die Organisation wegnimmt – ist in Goffmans Sprache die Frage: Was bleibt vom Darsteller, wenn die Bühne, die Requisiten, das Publikum und das Drehbuch verschwinden? Die erschreckende Antwort ist oft: ein desorientierter Schauspieler, der seine Rolle mit sich selbst verwechselt hatte und nun feststellt, dass er ohne die Bühne keine Identität mehr hat.

Der Mensch schrumpft zur Episode, die Organisation wächst zur Institution. Das ist die unbequeme Wahrheit der modernen Industriegesellschaft – eine Wahrheit, die sich im Leben jedes Wirtschaftsführers manifestiert, der aus seinem Amt scheidet und erkennen muss, dass er ersetzbar war, dass seine Macht nie seine eigene war, dass seine Performance auf einer Bühne stattfand, die ihm nie gehörte. Und es ist eine Wahrheit, die sich in jeder hundertjährigen Organisation zeigt, die längst aufgehört hat, der verlängerte Arm eines Menschen zu sein, und stattdessen zu einem eigenständigen gesellschaftlichen Akteur geworden ist – mächtiger, langlebiger und letztlich unkontrollierbarer als jeder Mensch es je sein könnte.

Quellen:

Das “Sterbehaus” der Deutschen Bank

Erving Goffman – Wir alle spielen Theater (1956)