Die Deutsche Bank kündigt erneut an, Europas führendes Institut werden zu wollen. Die Geschichte ihrer Transformationsversuche und die Frage nach nachhaltigen Kulturveränderungen lassen Zweifel an der Realisierbarkeit der neuerlichen Champion-Rhetorik aufkommen.

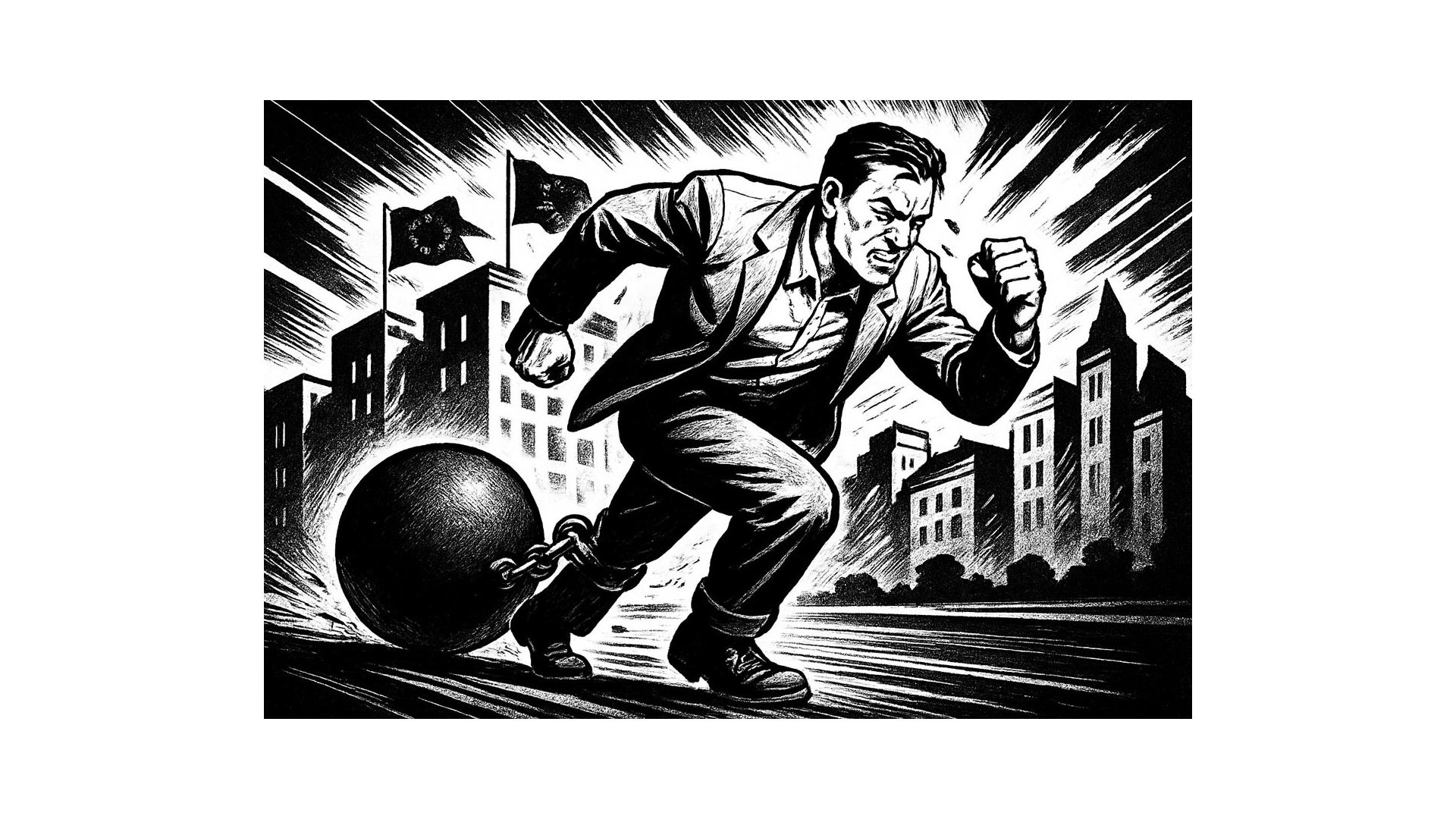

Christian Sewing hat ein ambitioniertes Ziel formuliert: Die Deutsche Bank solle zum europäischen Champion werden. Bis 2028 soll die Eigenkapitalrendite auf über 13 Prozent steigen, die Erträge um fünf Milliarden wachsen, die Kosten um zwei Milliarden sinken. Künstliche Intelligenz, so die begleitende Ankündigung, werde dabei eine wichtige Rolle spielen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Institut umfassende Transformationsziele verkündet. Die Frage ist, ob die Umsetzung diesmal gelingen kann – und welche strukturellen Faktoren einer solchen Transformation möglicherweise im Weg stehen.

Die kritische Bewertung dieser Ambitionen ergibt sich nicht aus grundsätzlicher Skepsis gegenüber dem Management, sondern aus einer nüchternen Analyse der institutionellen Geschichte. Was Niklas Luhmann das „Gedächtnis der Organisation” nennt[1]vgl. dazu: „Funktionen und Folgen formaler Organisation“ von Niklas Luhmann – jene über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen, Routinen und Selektionsmechanismen – erweist sich häufig als resistenter als strategische Neuausrichtungen. Die zentrale Frage lautet: Inwieweit können Ankündigungen und Konzepte eine Organisationskultur verändern, die sich über lange Zeit herausgebildet hat?

Das Muster wiederholter Neuanfänge

Die Deutsche Bank hat seit dem Ende der Ära Josef Ackermann mehrere Strategiewechsel vollzogen. Verschiedene Vorstände kündigten jeweils grundlegende Neuausrichtungen an – mit unterschiedlichem Erfolg. Jürgen Fitschen und Anshu Jain versprachen Stabilisierung, John Cryan sollte Konsolidierung bringen, Christian Sewing setzte auf Rückzug aus riskanten Geschäftsfeldern und Fokussierung auf Europa. Die wiederholten Strategiewechsel werfen die Frage auf, ob die angekündigten Veränderungen jeweils die gewünschte Wirkung entfalten konnten.

Das Problem scheint weniger in der grundsätzlichen Qualität der Strategien zu liegen als vielmehr in den Herausforderungen der Implementierung. Die Umsetzung strategischer Neuausrichtungen setzt voraus, dass auch die informellen Strukturen – Anreize, Karrieremuster, gelebte Normen – mit den formalen Zielen in Einklang gebracht werden können. Die Differenz zwischen formalen Compliance-Strukturen und gelebter Praxis ist in der Organisationsforschung ein bekanntes Phänomen.

Die belastete institutionelle Geschichte

Die Deutsche Bank wurde in den vergangenen Jahren wiederholt mit erheblichen Bußgeldern und regulatorischen Sanktionen belegt. Aufsichtsbehörden stellten Mängel in den Kontrollsystemen fest und verhängten Strafen in Milliardenhöhe. Dazu zählen Fälle im Zusammenhang mit Zinsmanipulationen, Geldwäsche-Vorwürfen und Verstößen gegen Compliance-Vorgaben. Die Geschäftsbeziehung zu Jeffrey Epstein, die trotz bekannter strafrechtlicher Vorgeschichte fortgeführt wurde, führte zu regulatorischen Untersuchungen und öffentlicher Kritik.

Diese Vorfälle können als Symptome verstanden werden – als Hinweise auf mögliche Diskrepanzen zwischen formalen Compliance-Anforderungen und deren Durchsetzung im operativen Geschäft. Die zentrale Herausforderung besteht darin, nicht nur strukturelle Verbesserungen einzuführen, sondern diese auch in der gelebten Organisationspraxis zu verankern. Das ist eine Aufgabe, die über technische oder prozessuale Anpassungen h…

References

| ↑1 | vgl. dazu: „Funktionen und Folgen formaler Organisation“ von Niklas Luhmann |

|---|