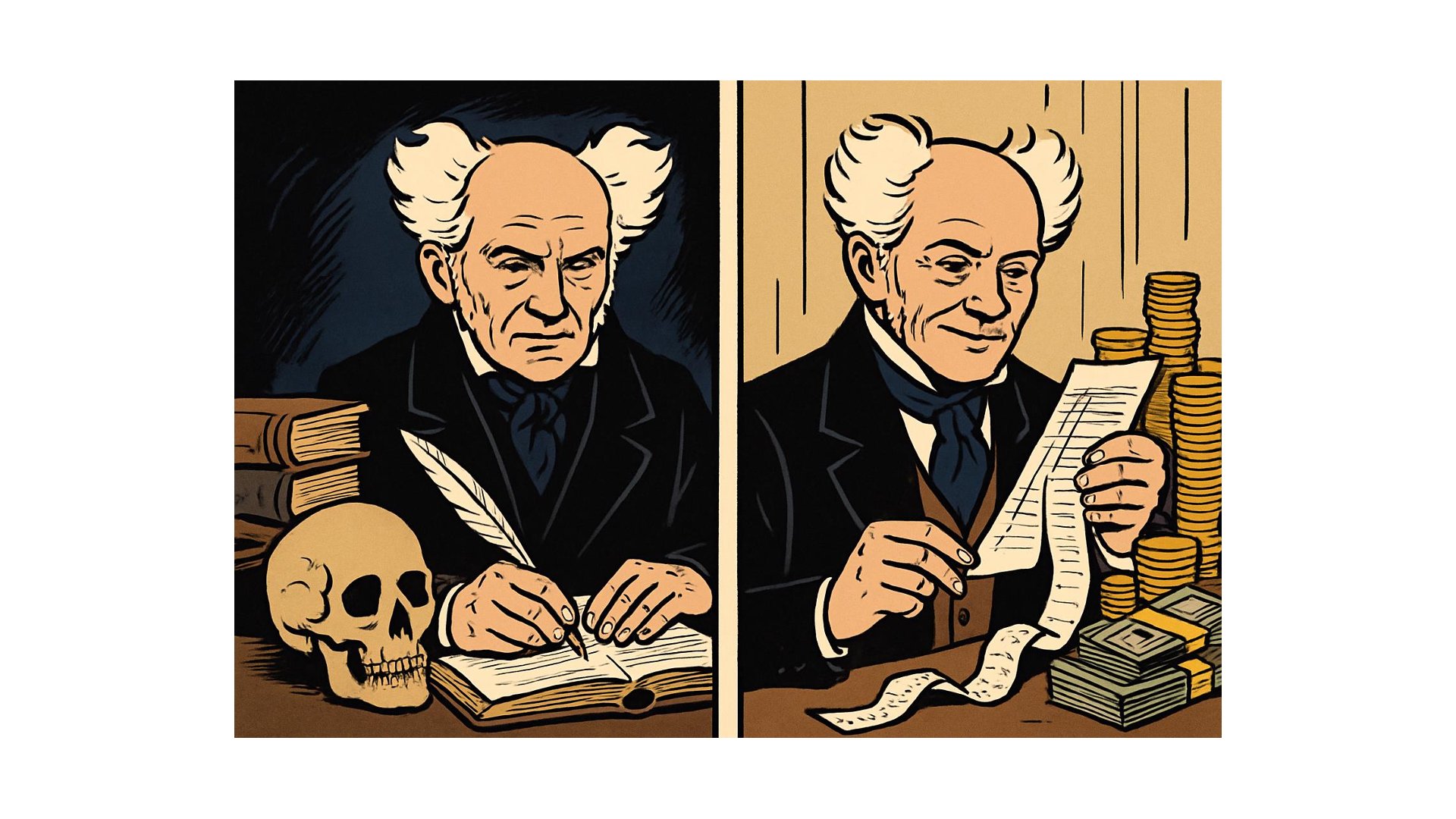

Arthur Schopenhauer gilt als Philosoph des Pessimismus, der die Welt als Ort des Leidens beschrieb. Doch ausgerechnet dieser Verächter des irdischen Treibens erwies sich als überraschend versierter Kapitalanleger – eine Spannung, die mehr über das Verhältnis von Geist und Geld verrät, als man zunächst vermuten würde.

Es gehört zu den reizvollen Widersprüchen der Geistesgeschichte, dass ausgerechnet jener Denker, der den Willen zum Leben als Quelle allen Übels identifizierte, selbst einen ausgeprägten Willen zur Vermögensmehrung besaß. Arthur Schopenhauer, dessen Hauptwerk die Welt als einen Kreislauf aus Begehren und Enttäuschung schildert, führte sein eigenes Depot mit einer Akribie, die manchen Fondsmanager beschämen würde.

Die materielle Grundlage für diese Tätigkeit verdankte er dem Vater, Heinrich Floris Schopenhauer, einem erfolgreichen Danziger Kaufmann. Das Erbe hätte dem Sohn ein bescheidenes Rentierdasein ermöglicht. Doch Schopenhauer begnügte sich nicht mit Bescheidenheit. Er agierte am Kapitalmarkt, diversifizierte, kalkulierte Risiken – und scheiterte bisweilen, etwa mit mexikanischen Staatsanleihen, die sich als weniger solide erwiesen als erhofft. Solche Rückschläge hielten ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Bei seinem Tod hatte er das väterliche Vermögen nahezu verdoppelt.

Wie passt das zusammen? Ein Philosoph, der den Menschen rät, sich von den Verstrickungen des Willens zu lösen, und der selbst mit kaufmännischer Härte Schuldner verfolgt? Der Danziger Kaufmann Abraham Ludwig Muhl erfuhr diese Härte am eigenen Leib, als Schopenhauer auf Rückzahlung eines Darlehens bestand – mit jener Konsequenz, die seinen Charakter ebenso prägte wie seine Philosophie.

Die Auflösung des Widerspruchs liegt vielleicht gerade darin, dass Schopenhauer keinen Widerspruch sah. Geld war für ihn kein Genussmittel, kein Instrument zur Befriedigung von Begierden, sondern eine Schutzmauer. Es sicherte ihm jene Unabhängigkeit, die er für sein eigentliches Geschäft brauchte: das Denken. Die finanzielle Autonomie befreite ihn von der Notwendigkeit, sich dem akademischen Betrieb anzupassen, der ihn zeitlebens verschmähte. Sie erlaubte ihm, in Frankfurt ein bürgerliches Leben zu führen, ohne bürgerlichen Zwängen zu unterliegen.

Hier zeigt sich eine Haltung, die man als aufgeklärten Pragmatismus bezeichnen könnte. Schopenhauer wusste, dass auch der konsequenteste Weltverächter essen, wohnen und heizen muss. Die materielle Absicherung war die Voraussetzung für die geistige Freiheit – nicht deren Gegenteil. Wer von Geldsorgen geplagt wird, kann schlecht über das Wesen des Willens nachdenken.

Diese Einsicht macht Schopenhauer überraschend modern. Er praktizierte, was heute unter dem Begriff der finanziellen Unabhängigkeit firmiert: die Akkumulation von Kapital nicht um des Konsums willen, sondern um der Freiheit willen. Das Vermögen als Instrument der Selbstbestimmung, nicht als Selbstzweck.

Freilich bleibt ein Rest an Ironie. Der Mann, der das menschliche Streben als letztlich sinnlos entlarvte, strebte selbst – wenn auch nach Sicherheit statt nach Glück. Der Unterschied mag philosophisch bedeutsam sein. Praktisch führt er zum selben Ergebnis: zur sorgfältigen Pflege des Portfolios.

So lehrt uns der Fall Schopenhauer, dass die Verachtung der Welt und die kluge Navigation in ihr sich nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil: Vielleicht braucht es gerade den nüchternen Blick des Pessimisten, um nicht den Illusionen des schnellen Reichtums zu verfallen. Wer vom Leben nichts erwartet, wird auch von seinen Investments keine Wunder erwarten – und gerade deshalb die Disziplin aufbringen, die langfristiger Vermögensaufbau erfordert.

Der geschickte Weltverächter: Es ist kein Widerspruch. Es ist eine Methode.

Quellen: