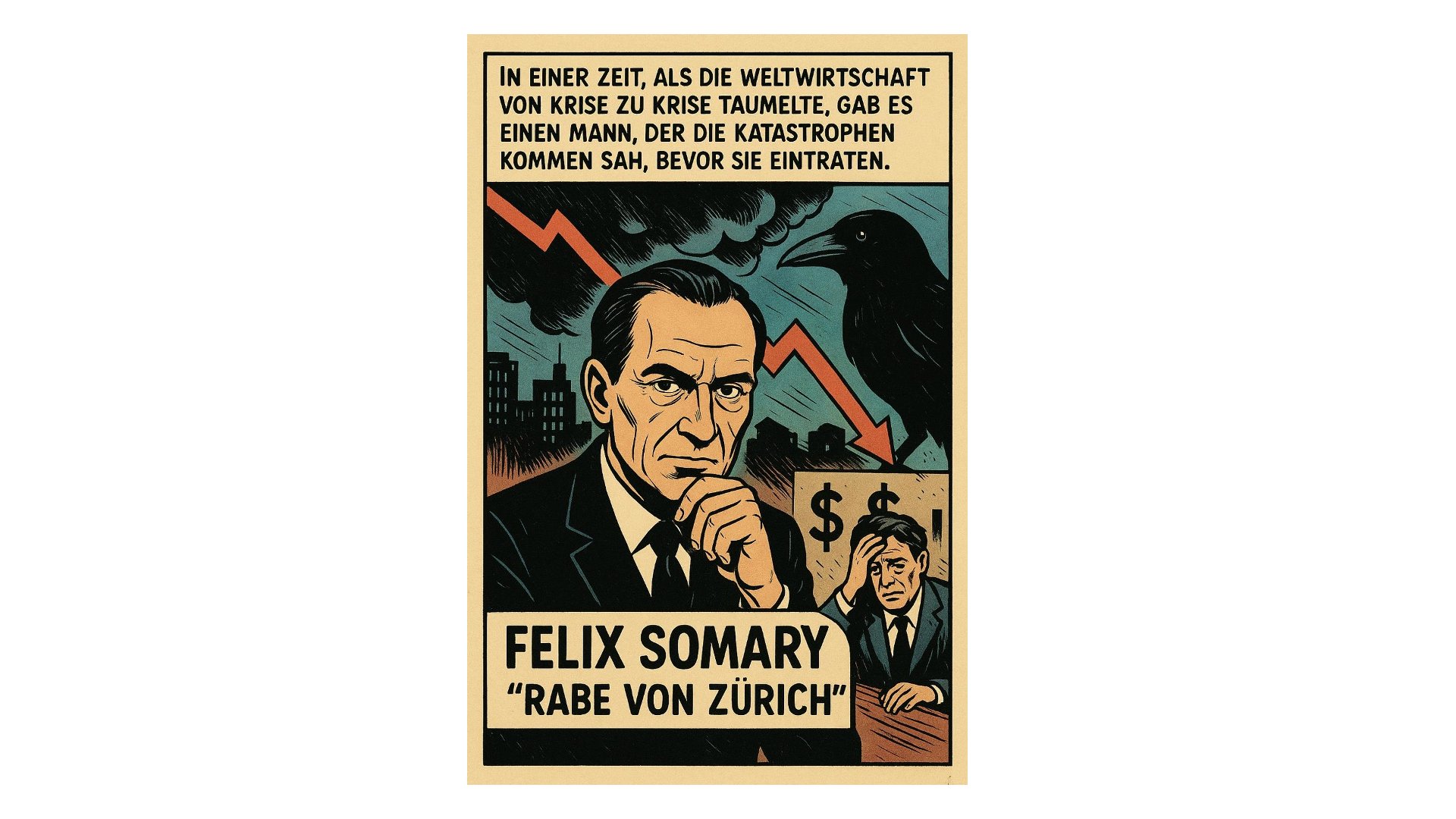

In einer Zeit, als die Weltwirtschaft von Krise zu Krise taumelte, gab es einen Mann, der die Katastrophen kommen sah, bevor sie eintraten. Felix Somary, der „Rabe von Zürich”, wurde zur Legende – nicht trotz seiner düsteren Prognosen, sondern wegen ihrer erschreckenden Präzision. Seine Geschichte ist die eines Visionärs, der in den Wirren des 20. Jahrhunderts zum wichtigsten Mahner seiner Zeit wurde.

Es gibt Menschen, die Geschichte schreiben, und solche, die sie voraussehen. Felix Somary gehörte zur zweiten Kategorie – und vielleicht war das sein Verhängnis und seine Größe zugleich. Der 1881 in Wien geborene Sohn eines angesehenen Rechtsanwalts sollte zu einer der faszinierendsten Gestalten der europäischen Finanzwelt werden, einem Mann, dessen Name heute noch mit einer Mischung aus Respekt und leichtem Schaudern ausgesprochen wird.

Die Formung eines Analytikers

Die intellektuellen Grundlagen für Somarys spätere Brillanz wurden bereits in seinen Wiener Studienjahren gelegt. An der Universität Wien studierte er Rechts- und Staatswissenschaften unter Carl Menger, einem der Begründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Doch es waren seine Kommilitonen, die seinen Geist schärften: Joseph Schumpeter, der spätere Theoretiker der „schöpferischen Zerstörung”, und Otto Bauer, der sozialdemokratische Denker. Diese Konstellation war kein Zufall – sie formte einen Mann, der sowohl die Mechanismen des Kapitalismus als auch deren gesellschaftliche Auswirkungen verstand.

Der Erste Weltkrieg wurde zu Somarys erster großer Bewährungsprobe. Als Politik- und Wirtschaftsberater der Mittelmächte erkannte er früh die strategische Fehleinschätzung des uneingeschränkten U‑Boot-Krieges. Seine Warnungen verhallten ungehört – ein Muster, das sich durch sein ganzes Leben ziehen sollte. Doch aus dieser Erfahrung erwuchs seine Überzeugung: Wer die Wirtschaft versteht, versteht die Politik. Wer beide durchschaut, kann die Zukunft erahnen.

Der Exodus nach Zürich

Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie zog es Somary in die Schweiz, wo er die Privatbank Blankart & Cie. leitete. Zürich wurde zu seinem Observatorium für die Weltwirtschaft. Von hier aus beobachtete er die inflationäre Nachkriegszeit, die goldenen Zwanziger und deren jähen Zusammenbruch. Seine Analysen gewannen an Schärfe, seine Prognosen an Präzision – und seine Reputation an einer düsteren Note, die ihm den Beinamen „Rabe von Zürich” einbrachte.

Doch Somarys Pessimismus war nie Selbstzweck. Er war das Ergebnis einer methodischen Analyse, die strukturelle Schwächen erkannte, wo andere nur Oberflächenphänomene sahen. Wenn er vor dem Börsencrash von 1929 warnte, dann nicht aus Schwarzmalerei, sondern aus der nüchternen Erkenntnis überhitzter Märkte. Wenn er die Abwertung des britischen Pfundes vorhersagte oder den Zusammenbruch des Streichholzmagnaten Kreuger, dann auf Basis fundamentaler wirtschaftlicher Ungleichgewichte.

Die Kunst der Prognose

Was machte Somary zu einem derart präzisen Propheten? Es war seine Fähigkeit, über den Tellerrand der reinen Ökonomie hinauszublicken. Während seine Zeitgenossen in Zahlen und Modellen dachten, betrachtete er Gesellschaften, Mentalitäten und politische Dynamiken. Er verstand, dass Märkte nicht nur von rationalen Akteuren bewegt werden, sondern von menschlichen Leidenschaften – Gier, Angst, Hoffnung und Verzweiflung.

Seine Methode war dabei von einer fast wissenschaftlichen Strenge geprägt. Mit Werken wie „Bankenpolitik” setzte er theoretische Standards für seine Zunft und bewies, dass präzise Analyse und praktische Anwendung keine Gegensätze sein mussten. Somary war Wissenschaftler und Praktiker zugleich – eine Kombination, die in der Finanzwelt selten und umso wertvoller ist.

Krisenmanager und Staatsdiener

Der Zweite Weltkrieg offenbarte eine weitere Facette von Somarys Genialität: seine Fähigkeit, in Extremsituationen zu navigieren. Als Berater sicherte er die Rohstoffversorgung der Schweiz und wurde gleichzeitig Berater der US-Regierung und der österreichischen Exilregierung. Diese scheinbar widersprüchlichen Rollen zeigen einen Mann, der über nationale Grenzen hinausdachte und dessen Loyalität der wirtschaftlichen Vernunft galt.

Seine Autobiografie „Erinnerungen aus meinem Leben”, posthum neu aufgelegt, wurde zu einem zentralen Dokument europäischer Wirtschafts- und Bankengeschichte. Sie zeigt einen Menschen, der nicht nur Zeuge der großen Umbrüche seiner Zeit war, sondern deren tiefere Logik verstanden hatte.

Das Vermächtnis eines Sehers

Felix Somary starb als einer der präzisesten Analysten und Prognostiker von Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts. Doch sein wahres Vermächtnis liegt nicht in den korrekten Vorhersagen, sondern in der Methode: der Verbindung von ökonomischer Analyse mit gesellschaftlichem Verständnis, von theoretischer Tiefe mit praktischer Anwendung.

In einer Zeit, da Finanzmärkte immer komplexer und globaler werden, erscheinen Somarys Warnungen vor Finanz- und Währungskrisen aktueller denn je. Der „Rabe von Zürich” mag verstummt sein, aber sein wachsamer Blick auf die Widersprüche und Verwerfungen des Wirtschaftssystems hallt nach – als Mahnung an eine Welt, die allzu oft erst aus Katastrophen lernt.

Somary bewies: Wer die Zeichen der Zeit zu deuten weiß, kann nicht nur die Vergangenheit verstehen, sondern auch die Zukunft erahnen. Dass seine Zeitgenossen ihn als Raben bezeichneten, war vielleicht kein Tadel, sondern eine unbewusste Anerkennung seiner Rolle als Warner und Seher in einer Zeit, die dringend beide benötigte.

Zitate von Felix Somary

Zur Sitzung des Orientbahnenausschusses im Wiener Bankverein kam der Leiter des Syndikats, Direktor Gwinner von der Deutschen Bank in Berlin. Während der Besprechungen wurden die Wiener Börsenkurse hereingebracht; Gwinner warf einen Blick darauf und sagte: “Diese Narren, da steigen die Orientbahnaktien ‑ wir haben noch selten ein schlechteres Jahr gehabt”. Kaum hatte er die Sitzung verlassen, gaben die österreichischen Syndikatsmitglieder Auftrag zum Verkauf eines Teils ihrer Pakete. Einige Monate später kam die Bilanzsitzung mit wesentlich gesteigertem Ertrag und optimistischem Geschäftsbericht; die von den österreichischen Syndikatären abgeworfenen Stücke waren von der Deutschen Bank gekauft worden. Morawitz verstand meine Aufregung nicht. “Geschieht uns ganz recht, wenn wir auf einen Bluff hereinfallen”. – “Aber das ist Betrug an den Partnern”. – “Sie Kind, macht es dem Jäger nicht mehr Freude, einen erfahrenen Bären zu schießen als einen jungen Hasen?. Verstehen Sie das nicht?” – “Nein, das werde ich nie verstehen. Es ist nicht nur unfair, es ist dumm” – “Warum?” – “Weil es das Vertrauen der Gruppe ruiniert. Der Kaufmann hat heute mit dem Zeitgeist zu kämpfen, er muss das volle Vertrauen zur höchsten Ehrenhaftikgeit seiner Berufsgenossen haben, wenn er sich oben halten will”. – Sie mögen damit recht haben. Ich lasse ja, wie Sie wissen, alle meine Partner und meine Aktionäre mit mir verdienen und stehe damit allein. Unsere Industriellen benützen ihre frühzeitigen Kenntnisse dazu, ihre eigenen Aktionäre im geeigneten Moment auszurauben. Das gehört zur Routine, in Berlin und Paris, aber besonders hier in Budapest. Vielleicht rächt es sich eines Tages. Aber verdienen die Menschen, mit denen wir zu tun haben, bessere Behandlung? In einem von zehn Fällen verlieren unsere Klienten durch meinen Rat, und das tragen Sie mit ihr Leben lang nach; in neun Fällen verdienen sie – und haben es am nächsten Tag vergessen. …

Wo immer ich hinkam, habe ich neben Unternehmern und Akademikern auch Landwirte und Arbeiter und deren politische und ökonomische Organisation aufgesucht. Was ein schweizerischer Bankier denkt, glaube ich zu wissen, ohne ihn sprechen zu müssen. Darum ist mir in jedem Land ein Bauerntag interessanter als ein Bankiertag. Darin liegt nicht eine Geringschätzung meines Berufes, den ich für einen der wichtigsten in der ganzen Wirtschaft halte. Aber ich suche nach Büroschluss nicht die Bestätigung meiner Gedanken durch andere, sondern die Erweiterung meines Gesichtskreises, um mir eine Vorstellung von dem Gesamtinteresse zu machen, die von der eigenen Position völlig unabhängig ist. …

Im Jahre 1909 hielt der Verein für Sozialpolitik seine Tagung in Wien mit den Themen “Produktivität” und “Geldwert”; hier kam es zu Meinungsgegensätzen zwischen Philippovich und Max Weber, zwischen Wieser und Knapp. Kaum jemals standen in einer kontinentalen Diskussion Ökonomen von solchen Namen gegenüber, und niemals war in einer kritischen Stunde das Ergebnis so katastrophal. Denn Max Weber verwarf den Produktivitäts- und Knapp den Geldbegriff.

Max Weber wandte sich wohl gegen das Hereintragen ethischer Momente in die Ökonomie – aber darum handelte es sich nicht in diesem Augenblick; gerade im Moment unmittelbarer Kriegsvorbereitung war es für die Wirtschaft nicht gleichgültig, ob Kanonen oder Pflüge produziert würden.

Knapp aber leugnete gar den Begriff des Geldwertes; denn das Geld gehe ja von Hand zu Hand, jeder könne es sofort weitergeben.

Fünf Jahre vor Ausbruch der Weltkriegsära haben zwei der größten Gelehrten, denen die Wissenschaft vieles verdankt, den Staaten einen Freibrief gegeben für illuminierte Kriegsproduktion und Geldbeschaffung. Denn im Produktivitätsbegriff und in der Basierung des Geldes auf Gold liegen die Grenzen für die Regierung. Beide Gelehrte waren sich der Folgen ihrer Doktrin nicht bewusst, und das ökonomische Unheil, das dann kam, war nicht ihnen zuzuschreiben. Aber sie haben – unabsichtlich – die theoretische Ökonomie gerade im wichtigsten Zeitpunkt um allen Einfluss gebracht. ..

Von dieser Tagung an galten in Deutschland und Österreich die Anhänger der Goldwährung als mittelalterliche, abergläubische Idioten, in bedauernswerter Verteidigungsstellung. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts war der theoretische Inflationismus nach einer Kriegsära erschienen, diesmal ging er ihr voraus.

Ich wiederhole: Keiner der beiden Männer, Persönlichkeiten von höchstem wissenschaftlichen Wuchs und Charakter, dachte an Krieg, noch erwähnte ihn sonst jemand in der Versammlung. Ich bilde mir ein, dass ich der einzige war, der daran dachte. Und wie viele, wenn auf Krieg hin angesprochen worden wären, hätten damals geantwortet: “Was hat das mit Produktivität oder Geldwert zu tun?. …

Keynes fragte mich, welche Haltung ich meinen Klienten empfehle: “Sich von der kommenden Krise so weit wie möglich fernzuhalten und den Markt zu meiden”, antwortete ich. Keynes war entgegengesetzter Meinung: “Es kommt keine Krise mehr in unserer Zeit”, insistierte er, und er fragte mich eingehend nach meiner Beurteilung einzelner Gesellschaften. “Ich halte den Markt für sehr interessant und die Preise für niedrig”, sagte Keynes. “Von woher soll denn eine Krise kommen?” – “Vom Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit. Ich habe noch nie so schwere Unwetter heraufziehen gesehen”, antwortete ich. Effektenspekulation schien ihn leidenschaftlich zu interessieren, und er wiederholte trotz meiner deutlichen Abweisung immer wieder die Frage, was man auf dem Kontinent kaufen solle. …

Mir kam es klar zum Bewusstsein, wie furchtbar die politische Ökonomie gelitten hatte, seitdem sie von einem Zweig der Staatskunst zu einer bloßen Schulweisheit hinabgeglitten ist. Was bedeuteten einst Bodin und Sully für Frankreich, wie tief wirkten Adam Smith und Turgot. Aber die braven Schulmeister, .., spürten keinen Hauch von dem Sturm, der da heranbrauste. Man erhitzte sich in Detailfragen, die Weltlage interessierte nicht. Auch am Abend in meinem Hause waren Herkner, Sombart, Emil Lederer sich darin einig, dass eine Krise nicht in Sicht sei – seien doch die Warenpreise überhaupt nicht gestiegen. .. Es waren hier Vertreter von mindestens einem Dutzend Konjunkturtheorien anwesend, aber keiner ahnte das nahe Kommen der größten Krise unserer Generation.

Quelle: Erinnerungen aus meinem Leben

Der Text als Podcast

Der Text als Videoübersicht