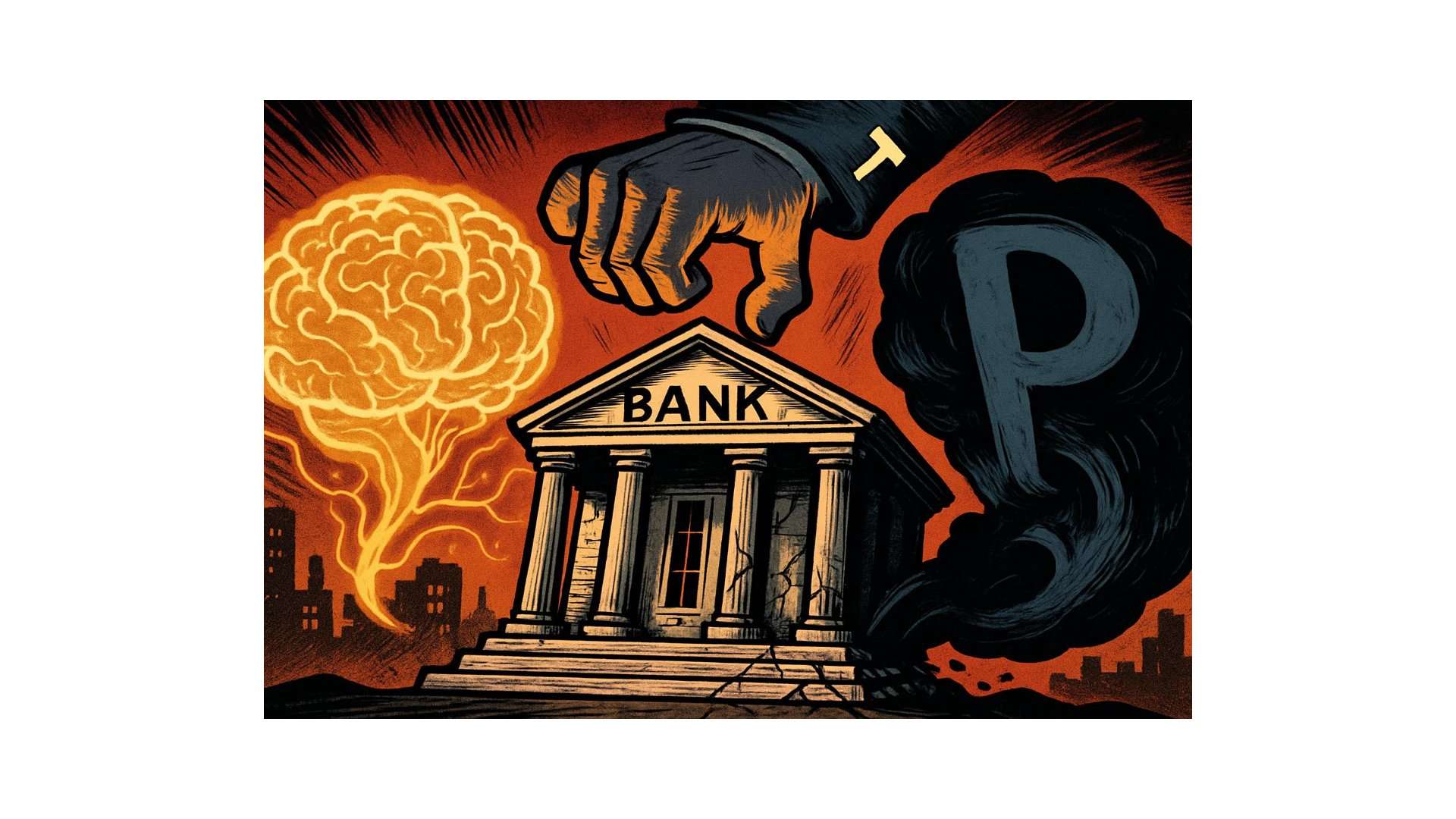

Banken handeln mit Zahlungsversprechen und transformieren Risiken – so ihre klassische Funktion nach Niklas Luhmann. Doch 2025 gerät diese Rolle fundamental unter Druck: Generative KI verändert die Natur der Risikoverarbeitung selbst, die Plattformökonomie und Big Tech übernehmen die Kundenschnittstelle, und im Zahlungsverkehr haben PayPal & Co. längst die Standards gesetzt. Ein Beitrag über eine Branche, die vom Intermediär zum Intermediierten wurde – und verzweifelt um ihre funktionale Autonomie kämpft.

Das Geschäft mit der Unsicherheit

Für den Soziologen Niklas Luhmann bestand das eigentliche Geschäft der Banken nie im bloßen Vermitteln zwischen Sparern und Investoren. Ihre zentrale Funktion liegt vielmehr in der Risikoverarbeitung: der Umwandlung von Risiken in Risiken anderen Zuschnitts. Diese Risikotransformation sorgt dafür, dass der Wirtschaftskreislauf nicht zum Erliegen kommt. Zahlungsausfälle einzelner Akteure können aufgefangen werden, ohne dass der gesamte Wirtschaftsmotor ins Stocken gerät.

Letztendlich handeln Banken mit Zahlungsversprechen: einerseits mit jenen, die sie ihren Kunden geben (Einlagen), andererseits mit den Zahlungsversprechen der Kunden ihnen gegenüber (Kredite). Entscheidend ist der Zeitfaktor – Banken lassen sich Geld geben gegen das Versprechen, es künftig zurückzuzahlen, und nutzen die Zeitspanne, um ihrerseits Geld auszuleihen. Die Finanzkrise von 2008 zeigte die Fragilität dieses Systems: Sobald sich Banken untereinander nicht mehr zutrauen, ihre Zahlungsversprechen einlösen zu können, kollabiert der Interbankenmarkt.

Doch selbst das beste Risikomanagement, so Luhmann, kann keine Sicherheit garantieren, sondern nur den bestmöglichen Umgang mit Unsicherheit. Eine goldene Regel bleibt gültig: Man kann keine großen Gewinne erwarten, ohne das Risiko großer Verluste einzugehen. Risiken lassen sich nur in Risiken anderen Zuschnitts umwandeln, nicht in vollständige Sicherheit.

Operative Schließung und das Problem der Selbstreproduktion

Luhmanns Begriff der operativen Schließung markiert eine zentrale Herausforderung: Ein System kann nur im Kontext eigener Operationen operieren und ist dabei auf selbst erzeugte Strukturen angewiesen. Für Banken bedeutet dies konkret: Sie treffen Entscheidungen auf Basis ihres Daten- und Informationsbestandes, und diese Entscheidungen reproduzieren sich selbst – neue Entscheidungen setzen auf vorherigen auf.

Die eigentliche Gefahr liegt in der Lückenhaftigkeit dieser Datenbasis. Über fünfzehn Jahre nach der Finanzkrise machen die meisten Banken weiterhin nur marginale Fortschritte bei effektiver Risikodatenaggregation. Das Problem ist nicht nur technisch – ungeklärte Verantwortlichkeiten, uneinheitliche Definitionen, mangelnde Datenqualität –, sondern prinzipiell: Verfügen Banken überhaupt noch über die Informationen, die sie zur Risikobewertung benötigen? Mit Blick auf das immense Datenvolumen außerhalb ihrer Reichweite s…